母校だより 2015(平成27年度)

- 会誌発行に寄せて 学長(名誉会長) 髙橋 信夫

- 会誌の発行に寄せ 会長 鳥越 廣美

- 定年退職を迎えるに当たって

- 定年にあたって 機械工学科 尾崎 義治

- 学窓でのひとりごと 電気電子工学科 野矢 厚

- 触媒化学とともに マテリアル工学科 射水 雄三

- 北見工業大学での10年間余り 知的財産センター 鞘師 守

会誌発行に寄せて

北見工業大学学長(同窓会名誉会長) 髙橋信夫

同窓会会員の皆様におかれましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

早いもので、今年も同窓会誌の発行にあたっての挨拶文を書かせていただく時期となりました。この一年、日本各地の火山活動が活発になったり、我が北海道も含めて、あちこちで想像を超えた集中豪雨に見舞われたり、自然災害の怖さを認識させられました。今日は、学長室に籠もりこの原稿を書いておりますが、外は「北見」らしい秋晴れで、気持ちの良い空気を吸うと、折角認識した「自然の怖さ」もどこかに消えて和んでしまいます。このような素晴らしい「北見の青空」のもと、本学で勉学に励んだたくさんの卒業生が、日本全国で力強くご活躍されておられます。昨今の、大学を取り巻く厳しい荒波の中に身を置く私ども教職員としましては、活躍される多くの卒業生が本学を支えてくださっていることに大変心強いものを感じております。

まずは、北見工業大学の近況について報告させていただきたいと思います。

この3月に、3人の先生方が退職されました。電気電子工学科の谷藤忠敏先生、バイオ環境化学科の鈴木勉先生、そして共通講座の照井日出喜先生です。先生方には、この激動の大学時代において、教育研究面はもとよりあらゆる場面において、北見工業大学のために多大なご貢献をいただきました。ここに深く感謝申し上げます。

さて、前文でも触れましたように、「国立大学」といえども、地方の大学は、厳しい荒波に曝されています。大学の安定的運営に必須である、国からの「運営費交付金」は、相も変わらず毎年1%ずつ削減されております。そのような状況の中、平成24年には「ミッションの再定義」が実施され、本学では、「広い視野を備えた科学技術者の養成」、「特色ある研究の推進」、そして「地域貢献・社会貢献の充実・発展」を今まで以上に進めることが確認されました。さらに、平成25年11月には、「国立大学改革プラン」が発表されました。このプランでは、国立大学に「さらに大胆な改革の実行」を求めており、平成26・27年度は「改革加速期間」として位置づけられています。そして、報道では、「改革を実施しない大学は国立大学といえども潰れる」とされています。本学としましては、ミッションの再定義に沿って、本学の「機能強化」につながる「改革」を進める必要があります。

本学では、まず組織の再編から進めることとし、平成24年4月には、「研究推進機構」を設置し、従前の社会連携推進センター(旧地域共同研究センター)、機器分析センター、サテライトヴェンチャービジネスラボラトリー、未利用エネルギー研究センター等について、名称変更を含めて再配置しました。その意図するところは、従前の縦割り的体質を改め、教職員の横の連携を深めることにより、組織的な研究プロジェクトを実施し、本学としての機能強化につながる特色ある研究を推進しようとするものであります。そして、それらの研究プロジェクトが科研費等の大型外部資金の獲得につながることを期待しております。

平成25年4月には、附属図書館と情報処理センターを総括する「学術情報機構」を設置しました。近年の学術雑誌のデジタル化をはじめ、学術論文に関しての倫理面からの要請も含め、附属図書館と情報処理センターの連携を強化することが重要と判断したためです。

そして、平成27年4月には、「教育支援機構」と「社会連携推進機構」を発足させました。「教育支援機構」につきましては、大枠はこれまでの教育関係・学生支援関係の組織をそのまま引き継いでおりますが、新たに、「障がい学生」の支援部署と、これからその重要度を増す「生涯教育」の支援部署を設けております。「社会連携推進機構」は、これまでの「社会連携推進センター」のマネジメント部門と「国際交流センター」で構成されています。本学の役割として、今まで以上に、「地域貢献」、「社会貢献」が重要になります。そこでは、単に「社会貢献」での枠組みではなく、「教育」及び「研究」との連携が重要となります。機構化された4つの組織が横の連携を密にとり、効率よく、迅速に、そして的確に社会の要請・地域の要請に応えていく必要があります。そして、本学の存在を社会に強く発信していく必要があります。

さて、本学の改革は「上述の事項だけで十分か?」と問われますと、「いいえ」ということになります。現在、全学を挙げて、より魅力ある北見工大を目指してさらに大きな改革を実施すべく、全教職員の協力のもと、鋭意作業を進めているところであります。

以上、本学の近況を報告させていただきました。最後になりますが、同窓生の皆様の益々のご健勝とご発展をお祈り申し上げますとともに、本学に対しまして、これまで以上にご指導・ご支援をお願い申し上げる次第であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

会誌発行に寄せて

同窓会会長(昭和56年開発工学科卒業) 鳥越 廣美

同窓会会員の皆様方には、益々ご健勝でご活躍のことと心からお慶び申し上げます。

私は、本年6月に開催されました同窓会総会において、谷前会長の後任として、同窓会会長に選任されました鳥越でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

大学創立以来50年が過ぎ、この間社会環境は大きく変化しています。大学では、新学科の設置、学科の統合・名称変更等がありました。今から振り返れば、北見の地において本学で、学問のみならず人生を学び始めた青春の大切な時期であったものと思い出されます。これこそが同窓生の証しであると再認識しております。私は、38年前の1977年春、開発工学科8期生として本学に学び、1981年卒業、(株)竹中土木に入社し、建設現場にて鉄道高架・高速道路・ダム建設に携わりました。また、阪神淡路大震災では阪神高速道路の復旧工事、東日本大震災では震災間もない頃、福島第一原子力発電所の復旧工事等に従事しておりました。現在は、だんじり祭りで有名な大阪岸和田にて丘陵整備にかかわる44ヘクタールの土地造成事業に従事しております。

同窓会活動に関しましては、私の郷里でもある大阪におきまして、関西支部の支部長を十数年務めております。卒業以来、遠く離れた関西においても、本学に何らかの関わりを持ちたく、この同窓会活動に参加してきました。そしてこの度、本部同窓会会長を務める機会を与えて頂き誠に光栄に感じております。仕事もまだ現役にあり、本学の発展に寄与できるよう微力ながら頑張りますので、よろしくお願いいたします。

今年は、戦後70年の節目の年でもありますが、長らく厳しい環境に置かれていた景気も、アベノミクスで好循環が復活しつつあることもあり、さらに震災復興・オリンピック関連の需要で活気づき始めております。しかしながら一方では、火山の噴火・豪雨・竜巻などに脆弱な面もあります。このような様々な自然災害に対して、我々技術屋集団としての使命を新たに感じている方々も多くおられることと思います。安全・安心して暮らせる国土形成に寄与すべく、ご活躍の同窓生の皆さんを、同窓会から応援したいと考えております。また、資源の少ない日本において、海底探査やメタンハイドレード開発さらに、航空・宇宙開発に従事されているエンジニアの同窓生の活躍をご期待申し上げます。

母校は開学以来、平成26年度迄で、卒業生約15,000人、内、同窓会会員約11,000人であり、これらは工大卒業若しくは教職員(現旧職)の方々であります。多くの同窓生の皆様が様々な分野・業界で活躍されております。北見工業大学同窓会の基本目的は、「会員相互の親睦を厚くし、北見工業大学並びに会員の隆盛を図ること」であります。半世紀の歴史の中で、社会環境・体制変化、様々な事象がありましたが、同窓会員の名の下、これからさらなる親睦によるコミュニケーションを図り、お互いの仕事・生活などに役立てる連携を持ちたいと願っております。

しかし、近年の同窓会活動について、各支部の状況を聞いておりますと、活動参加者が年々減少している、支部活動を停止しているという話があります。また、同窓会会員への新規加入の卒業生が、同窓会誌の巻末に毎年記載されていますが、加入率の低下が続いており、卒業後の連絡先不明者も増加しております。

谷前会長の昨年の同窓会誌の挨拶にもあるように、各支部が把握している同窓生が、卒業生の増加に比例せず、支部活動に参加する同窓生の年齢が高くなってきており、若い同窓生の参加を強く望まれているという同窓会の基本的な課題に直面しております。

皆さんの日頃の仕事・生活でも同じと思っておりますが、「待ち受け」ではなく「求める」、「指示を待つ」のではなく「自分の意見を持つ⇒指示する」という行動が必要であると思っております。自分の意思と行動で物事を推し進めることが良い方向につながることは、各々が経験されておられると思います。企業でもこれができるからこそ、班長⇒主任⇒管理職⇒リーダーと仕事の幅が広がっていくものと思います。今の時代は、インターネット・メール・ホームページなど、自らが覗きにいく手段があります。自分自身で考えることを基盤におくことは言うまでもありませんが、この手段を積極的に仕事に、生活に、人生に、同窓会活動にと活用して欲しく、私も活用したいと考えております。

今後の同窓会は、皆様方自身の人生の絆作りの為にも、若い同窓生の積極的な支部活動の参加によって、本学の現状を知って頂き、余裕を作って同窓会総会に出席または、支部代表として役員会へ出席していただければ、なお一層の本学繁栄に寄与していただけるものと感じております。あの懐かしい北見・学校・下宿・学寮等々、久しぶりに覗いてみましょう。

新しい同窓生が各支部活動にどんどん参加し、マンネリ化した支部活動を活性化し、強い絆の支部が形成されることを望みます。これが基礎となり、同窓生間で連携のとれた力強い同窓会活動にしたいと思います。是非とも、同窓生の知恵と行動力を集め、北見工業大学本学の繁栄に寄与すべく最大の応援団として、本学とともに我々同窓会も強固な集団にしていきたいと思います。今後とも、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

最後に同窓生皆様方のご活躍、並びにご家族様と共にご健勝をご祈念申し上げます。

〈定年退職を迎えるに当たって〉定年にあたって

機械工学科 尾崎 義治

唐突な話から始めますが、着任して間もないころ、本学に長く在籍されて学生の気質を知り抜いていると思われる一人の先生から、「お前の現場の技術者としての経験を授業中に語ってやるとよい」と助言され、そのようにしましたところ、授業評価のおりに「お前の思い出話を聞くために授業料を払っているのでない」と一部の学生から苦情がでました。たしかに、経験を語ることは思い出を語ることになるので、以来その話題は避けるようにしてきました。

このたび、同窓会誌の編集委員会から定年退職者としての記事寄稿を求められました。その目的を推量すると、思い出を語ることも許されると判断できましたので、きょうまでの40年強の社会人生活をふり返ります。

私の社会人生活は昭和50年に当時の日本電信電話公社に入社したときから始まりました。所属組織はその後、昭和60年に民営化された日本電信電話株式会社、そして平成11年の分社後の持ち株会社としての日本電信電話株式会社と変遷しましたが、一貫して集積回路開発に従事していました。具体的には、(1)製造プロセス開発、(2)製造装置の開発、(3)試作ライン構築、(4)試作の実行といった仕事をしていました。(1)の製造プロセス開発では、主として反応性低温プラズマを利用した微細パターン形成と、プロセス損傷による素子の電子的性能劣化の機構解明とその解消に取り組んでいましたので、応用物理だけでなく化学反応の勉強が必要でした。(2)の装置開発は真空を利用する装置と光学装置に大別できました。いずれの場合も、各種センサーを設置し、検出信号から装置動作を制御することは必須ですので、学生のころはあまり興味がなかった制御技術を再勉強せざるを得ませんでした。そして真空工学と光工学という、学生時代にはほとんど馴染みのなかった分野も勉強させられました。(3)の試作ライン構築では、合理的な判断にもとづく効率的なプロジェクト進行が求められますので、いろいろな技法・手法をかじり、今ではシステム工学と称される分野にも足を踏み入れました。(4)の試作の実行とは、上層部が業界の動向を見ながら設定した仕様の集積回路を文字どおり試作することです。集積回路の製造工程数はこまかく数えれば数百にも及び、また完成には何十日もかかりますので、もちろんチームで取り組みます。しかし、研究開発に従事する技術者には協調性の欠如した者が少なくなく、予定通りに試作を進めるには、なだめたり泣きついたり、時には喧嘩もしなければなりません。また、作業が深夜におよぶことは日常茶飯事です。試作という業務は精神的にも体力的にもきわめて過酷でした。

ずいぶんいろいろなことに手を広げることになりましたのは、どんな業務上の要請にも応えるのがプロの開発技術者だと考えていたからです。しかし、40歳前後になったとき、関心のあることしかやらないと激しく自己主張する同期のなかには、その道の第一人者になってゆく者が現れ、自分は結局のところ単なる器用貧乏に過ぎなかったのかと感じはじめました。またそのころ、いまでは量産ラインでの微細パターン形成の主流技術になっているエキシマレーザ光源のステッパの開発競争が激しくなりはじめ、そのステッパ開発に注力することになりました。ステッパ開発でもっとも重要な知識の一つは光工学です。それまで多様な業務をこなしていたものの、個人的にはプロセス損傷による素子性能劣化に関心があり、半導体物性が自分の領域だと考えていましたが、光工学への転向です。ただ、この転向は急激なものでなく、40歳をはさむ数年間は二足のわらじを履いていました。

そして、49歳で本学にやってきたときは、光工学を自分の領域にすると決めていました。その領域ですでにいくつかの論文も書いていましたが、なにしろ中年からの転向組みです。いちどしっかり光工学を勉強し直そう、それには評判の高い米国の光学書を翻訳することだと考えました。そして、以前から懇意にしていただいていた光物理と光工学の大家の先生に相談者としての役目をお願いしました。実際には、この先生は精力的に翻訳・出版作業に取り組んでくださいました。そして、米国のすぐれた専門書を翻訳することの価値を認められ、最初の翻訳書は光の物理に重点があったので、光工学を主体とする本、そして光学現象と光学技術全般をフーリエ解析の視点から現代的に統一解釈した本の翻訳に誘ってくださいました。光あるいは光技術は現在ではありとあらゆる領域に関係していますので、これらの書物はいろいろな題材を取り上げています。そして、単なる器用貧乏に過ぎなかったとしても、若いころにいろいろな勉強をしたことは、内容を理解するうえでたいへん役にたちました。

奈良市で生まれ育ち、社会人になってからは調布市、青梅市、調布市、青梅市、八王子市、伊勢原市そして北見市と移り住みました。定年後はいったいどこに行くのやら、自分でも楽しみです。さて、勝手な思い出話は終わりにします。皆さん、在籍中はいろいろお世話になり、ありがとうございました。どうかお元気で。

〈定年退職を迎えるに当たって〉学窓でのひとりごと

電気電子工学科 野矢 厚

気分は‘若い’つもりでおりましたが、いつの間にか時間が過ぎ、定年まであと半年となりました。身辺整理は手付かずで妙な気分でおります。思い起こせば、大学院博士課程3年の学生のとき、某大学新設学科助手のポストのお話が進んでおりましたが、秋になって、「北見工大が4月から助手さんを欲しいと言ってきているがどうかね。新設学科の話は、ポストがくるかどうか予算の見通しが立たないと言っているし」と指導教授からお声かけ頂きました。その頃は、教授に「No」と言う選択肢はない時代でしたので、お受けすることにしたのが本学とのご縁の始まりでした。結果的に某大学助手は半年遅れの10月にポストが認められたので、本学に就職したことにより奨学金の返還免除(当時は経歴にブランクがあると免除となりません)を頂けたのでとても助かりました。昭和55年3月末、沿線に雪の残る冬枯れたままの景色を見ながら奥さんと北見駅に降り立ち、食べたお蕎麦のあまり美味しくなかった(喰い物の恨み?)のを覚えています。学内の宿舎に居を構え、休日も休んだ気のしない日常でしたが、結局ものぐさからすっかり居ついてしまいました。

大学院では薄膜デバイスの研究に携わっておりました。ちょうど現在の抵抗変化メモリ(ReRAM)の先駆けのような研究をしておりました。研究時期が早かったのでモノにはなりませんでしたが論文にはなり学位を戴きました。本学で所属した研究室は薄膜で回路部品(抵抗とキャパシタ)を作っていました。連休も過ぎた頃、当時の教授先生が他人の論文を持って来られ、「この実験をやってみるように」とおっしゃいました。「よゐこ」で居たかったのですが、「それをやって、その先どのような研究目的と展開の見通しがあるのですか?」と聞いてしまいました。結果、1年ほど「暇な時間」が生じ、研究についてあれこれ調べて考える時間を頂戴しました。科研費を取得出来ましたので、薄膜の経験を活かして薄膜キャパシタの研究に取りかかり、誘電損失が酸化状態に依存する界面層に多くを起因することを見出しました。成果を発表しようとすると、また、「そんなことを言っている論文は他にあるのか」とか「奇抜なことを考えるな」とお叱りを頂戴し、大分論点を後退させた論文を電子通信学会論文誌に載せていただきました。日本語の初論文でした。その後も、論文は赤ペンを入れないと指導したことにならないらしく、教授先生が赤ペンを入れて下さいました。工夫をこらし、その通り直した原稿と、無視した原稿を2種作りましたが、当時はワープロではなく、タイプでしたので、手間が大変でした。あるとき、「この論文、原稿と英語が随分変わっているな」と申しますので、「エディタが英語直してくれたみたいですねぇ」とトボけたことを楽しく思い出します。これにより、中身の無い奴が威張るのだということを学習いたしました。

そのうち、卒業研究で少しだけ手がけた半導体に興味があったので、半導体と薄膜とを融合させて、集積回路におけるバックエンドと呼ばれるプロセス技術とその材料を研究テーマとしました。お金もありませんので、大学院時代の先輩から半導体ウエファをもらったり、研究者を紹介してもらったり、分析を依頼したりしました。やがて、会社から研究費の援助を頂いたり、日本の半導体産業と共に研究が進展して行きました。そのうち、今はもうありませんが、教務職員のポストに研究室の学生だった武山先生を採用して頂きました。やがて助手に昇任され、学部卒業最短6年で北海道大学から論文博士を頂戴して助教授に昇任し研究室の教育・研究全般を今に至るまで支えていただいております。教授に昇任して50歳も過ぎた頃、日本学術振興会薄膜第131委員会のメンバーに加えて頂き、この分野で日本を代表する諸先生方と繋がりができたことは大変有難いことでした。いろんな分野の広い人脈はその人にとって大変な財産となることを、是非次代を担う方達にお伝えしたいと思います。学会活動は成果を発表し情報を収集するだけでなく、いろんな方とお知り合いになることにも大きな意義があります。日本の半導体産業の昨今の衰退には、寂しい思いもありますが、十分楽しませて頂いた学問分野でありました。

大学も法人化10年を迎え、いろんな意味で変貌を遂げつつあります。「大学の自治」という言葉も死語化しつつあるようです。昔は、「大学人というのは立派な良識と見識を持った方達だから、法律がどうの、決まりがどうのと言わないから自分たちで決めなさい」という時代でした。いまや、コンプライアンスが大手を振って、やたら規程や規則が増えて書類が飛び交い、目標と評価が付いて回り、効率が追いかけて来る、ある意味住みにくい世の中になりました。その分、何かが良くなっているのか、単に疲弊しているのかは良くわかりません。私が学生でいた時分は、「帝国大学」をご卒業になられた先生に教えを頂いた、ほぼ終りに近い年代に相当します。学窓にゆっくりと時間が降り積もるようなたおやかな場で、愚にもつかない事を日長一日議論したり、図書館に篭って調べ物をしたり、そんなノスタルジックな日々を思い出したりしながら、改めて教育とはなんだろう、もっと人と人のふれあいの根幹の中に存するものではないかと思うこの頃です。

とは言え、これまで好きなことをしてお給料を頂けたのも、お育て頂いた恩師、卒業生、研究室スタッフ、本学教職員はじめ、お仕事を通してお知り合いになった多くの皆さんのご支援とご協力があればこそのことでございます。ここに衷心より篤く御礼申し上げ、みなさまのご健勝とご活躍を祈念申し上げ、ようやく巡ってきた大学卒業(定年)のご挨拶とさせて頂きます。

〈定年退職を迎えるに当たって〉触媒化学とともに

マテリアル工学科 射水 雄三

昭和49年7月、日本化学会北海道支部夏季研究発表会が北見工業大学を会場として開催されました。当時、北海道大学大学院理学研究科化学専攻修士課程1年の私は、B212教室で研究発表を行いました。学会発表の始まりは北見工業大学からでした。その後、博士課程を終了し、昭和54年4月に北見工業大学環境工学科に赴任して今年で37年目、平成28年3月に定年を迎えることになりました。この間、環境工学科、平成5年新設された機能材料工学科、さらに平成20年改組されたマテリアル工学科の各学科で触媒化学を専門として教育研究に従事させていただきました。

触媒は今でこそ自動車触媒あるいは光触媒として世間で広く知られるようになりましたが、30年前には「結婚式の仲人」に喩えられる程度の認識でした。さらにアンモニア合成触媒など良く効くわりには中身が不明なため、漢方薬と揶揄されたのは1960年代ごろでした。しかし、司馬遼太郎は著書「アメリカ素描」の冒頭に、次のように述べています。「アジアはその文明が古すぎる。かつ歴史的に停滞時間がながく、そのうえ内発するものがあってみずから近代をひらいたわけではない。自発的とされ、かつそのとおりでもある日本の明治維新でさえ欧米からの外圧によって、江戸時代の日本におけ“類似近代”の諸要素が活性化を帯びて、顕在化して成立したものである。当時の中国にも“類似近代”があったが、中国の古代的な専制体制のほうが重すぎ、それを活性化させる触媒をもたなかった。」「触媒」という用語が、極めて正確に使用されおり、作家の言葉に対する理解の深さに驚きます。大学での触媒研究の中心課題は分子の活性化でした。企業では寿命研究が重要です。

最初に始めた研究は、有機金属化合物を利用した表面複合酸化物触媒に関するものでした。固体酸塩基触媒の世界的権威である恩師の田部浩三先生の手のひらの上から開始しました。環境工学科の反応化学研究室は大学の先輩であった多田旭男先生が率いておられ、ご好意で昭和56年秋から昭和58年春にかけ留学させて頂き、カンザス州立大学Klabunde研究室で学んだ知識を生かしました。アルミナ表面をアルコキシシランで修飾し酸化すると、表面上にシリカ・アルミナ複合酸化物が調製できます。固体酸性が修飾量で、また複合酸化物の形態がシランの有機基の種類で制御できることを明らかにしました。

固体の表面の性質は、急峻な外界の変化に曝されると自身をその環境に合わせて自発的に変えます。そこで、この性質を制御し、金属酸化物が内在する優れた触媒性能を発現できないかと考えました。これが次の研究テーマでした。この発想は、宮脇昭氏の『植物と人間 生物社会のバランス』(NHKブックス)1970から影響を受けました。湖岸に生えた葦の働きは、ちょうどまつ毛の働きに似ています。まつ毛は、眼をゴミや埃から守ります。同じように葦原は敏感な湖岸を保護します。湖と平地の境に葦原が育つだけで、全体の生態系が保全されます。酸化亜鉛は選択性に優れていますが活性の低い触媒です。この理由を反応物による自己阻害と考え、有機亜鉛あるいはアルキルケイ素を”葦”に見立てました。その結果、1,3-ブタジエン誘導体の水素化活性は100倍以上向上し、特許公開されました。

さらに、この表面修飾法をアルミナやジルコニア表面にも展開し、成功を収めました。アルミナは水素化反応にまったく不活性な触媒ですが、フェニルシランで修飾すると水素化活性がマイナス80℃で発現することを発見しました。またジルコニアをフェニルシランで修飾すると1-ヘキセン製造用に活性なことを明らかにしました。従来は液相の錯体触媒が助触媒のアルモキセンとともに使用されます。助触媒無しでも実施できるのが我々の触媒の特徴です。このように,材料が本来有しているが,発現していない能力,内に秘めた新規な能力を引き出す触媒の調製法を研究してきました。国際触媒会議(ICC)や東京国際触媒コンファレンス(TOCAT)でも発表し、収集した最新研究動向を講義で紹介しました。

卒業生も触媒分野で活躍しています。自動車塗装工場での有機溶剤を浄化するための燃焼触媒の開発や石油原料からの硫黄分低下のための脱硫触媒の開発などです。

平成16年から道内高校への出張講義を続け、清田、北見柏陽、藻岩(2)、千歳(2)、稚内、美幌、岩見沢西、滝川西、滝川、富川、小清水、平岸の各高等学校を巡りました。話題は触媒で、題目は「酵素に学ふ触媒反応」、「地球にやさしいグリーンケミストリー」、「植物を原料にしてプラスチックを作る」と変えました。高校生にも触媒の話は好評だったようです。教科書の「新しい触媒化学」を昭和63年に共著出版しました。嬉しいことに60以上の大学、10以上の高専で採択されています。

学生諸君の持つ潜在能力の活性化に触媒の知識を生かすようにと、第7代学長常本秀幸先生に、学生よろず相談室員に指名されたのが、平成19年です。以来9年目を迎えました。少しはお役に立てたでしょうか。

これまでの37年間、本学の教職員の皆様そして同窓生の皆様には大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。

最後に、本学の一層の発展と皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたします。

〈定年退職を迎えるに当たって〉北見工業大学での10年間余り

知的財産センター 鞘師 守

この3月をもち、北見工業大学での教員生活に区切りを付けることになりました。この機会に、私が学生の皆さんと一緒に学校で行ってきたことを簡単に振り返ってみたいと思います。それをそのまま記し、退職にあたっての同窓会の皆さんへのご挨拶とさせていただこうと思います。

私が北見工業大学に着任したのは2005年の7月1日でした。それまでの25年程私は、関東にある自動車会社の研究所で自動車材料を中心とする材料とその工法や部品の研究・開発、そして研究の企画や管理に従事していました。企業では生み出す技術を実際に社会で役立たせなければなりません。そこまでの成果をあげるには、研究・開発と言っても、専門である材料工学を駆使した業務を行うだけでなく幅広い知識・スキルや様々なマネジメントの力を融合した仕事を行う必要がありました。仕事の拠点を大学に移すにあたって、私はそれらの経験を通じ身に付けた強みを活かした貢献をしたいと考えていました。幸いにして大学で私は、材料に関連する教育・研究だけでなく、知的財産活動をはじめ大学と社会との結びつきを拡大・強化する仕事とそれらに関連する教育と研究に携わることができました。そこで、学生の皆さんとも様々な関わりを実現することができました。皆さんとやってきたことを大きく4つに分け、私が考えていたことを一言ずつ述べていきます。

工学分野の教育 私は前職での工学系の専門を活かして、学部3年生と大学院1年生の「金属材料工学」関連の科目を講義してきました。材料の膜や表面も現代社会を支える大切なものですが、様々な構造を形作る構造材料も非常に重要です。ですからそれらに関する知識やスキルは、材料・機械を専門とする工学者・技術者にとって必須です。材料の成り立ちを熱力学的に理解したり、自動車材料を例に材料に求められる要件や研究開発の現場にについて知ったりすることができる講義を心掛けてきました。機械加工や塑性加工と並ぶ重要な材料加工方法として、溶けた材料を型に流し込んで形を作る「鋳造」と言う技術が有ります。これについても、材料技術者・機械技術者に必須の知識として講義を続けてきています。

マネジメント系の教育 前職でのマネジメント面での経験を活かして、全1年生を対象とした「総合工学・知的財産」、主にマネジメント工学コース3年生を対象とした「知的財産」と「総合環境」、大学院1年生を対象とした「研究・開発マネジメント」に関する講義も行ってきました。ここでは、企業での経験も含め私が仕事を通じ大切であると痛感している幅広い事柄について、皆さんにしっかりと伝えることを目標としてきました。私一人では荷が勝ちすぎる高い目標を掲げたので、蒼々たる外部講師に助けていただきながらの教育としました。現在世界中で利用されている光ファイバーの実用製造技術を世界に先駆けて開発した研究者、グローバル先端企業の経営者、地方・地域を支えている企業経営者などに講義をいただいてきました。

工学分野の研究 工学的な専門分野では、電気自動車のインバータ用の高熱伝導・高電気伝導・低ヤング率材料の研究や、青木・石川両先生と共同で水素透過合金の研究を行っていました。材料の研究は地味で、かつ成果が現れるまで長年掛かるものです。しかし一方で材料研究には、社会にズシッとこたえる貢献を期すことができると言うこの上ない楽しみが有ります。そんな研究にも、大学院の学生の皆さんや企業の皆さんと一緒になって取り組むことができました。

マネジメント系の研究 北見工業大学は、企業との共同研究や地元自治体と協力しながらの活動など、産業界・自治体との連携に早くから盛んに取り組んで来た大学の一つです。私はその「大学が進めてきている産学官の連携活動をより良いものとしていくための研究」に高い価値を感じ、着任早々所属先の社会連携推進センターの仲間と一緒にこの分野の研究を始めました。特に2010年以降は、この分野に的を絞って研究をしてきています。この分野の研究はマネジメント工学コース4年生の卒業研究でも取り上げたので、読者の中にはそれらに一緒に取り組んだ諸君もいると思います。

担当科目の講義や研究を通し、この10年間のほとんど全ての在学生と関わりを持つことができました。工学の専門的な力のみで社会に貢献し続けていくことはできないことに、同窓会の皆さんは既に気付いていると思います。専門的な技術を駆使し企業をはじめとする組織を通し社会に貢献していくために大切な素養についても、既に気付いていると思います。それが、私が北見工業大学で皆さんに伝えようとしてきたことです。私が教育や研究で目指していたことが、少しでも皆さんの将来に活きるものとなっていれば幸いです。しっかりと身に付けた工学とマネジメントの力で途を切り拓き、社会に貢献してくださることを期待します。

北見工業大学で「教育」と言う大変に価値の高い仕事に携わることができたことを誇りにしながら、私は同窓会の皆さんに負けぬよう退職後もまだまだ活躍していきたいと考えています。これまで10年余りの大学生活でお付き合い下さった卒業生・同窓会の皆さんをはじめ、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。有り難うございました。

同窓生の活躍

○卒業生の協力で技術セミナーを開催

本学では平成19年から社会貢献の一環として、本学出身技術士の協力のもと、社会人を対象とした技術セミナーを実施しており、今年で9回目の開催となります。

今年も(1)技術士の資格取得希望者を対象に講義や添削指導等を通じ資格取得を支援する「技術士養成支援講座」、(2)土木・建設関係技術士に最新技術動向や建設コンサルタントを取り巻く状況等について情報提供を行う「CPDプログラム認定講座」の2種類の内容でセミナーを開催しました。

技術士養成支援講座は北見会場に加え、札幌にも会場を設け、夜間や土曜日に開講する等、働きながら学ぶ受講生に配慮しています。

今年の技術士養成支援講座は、札幌会場講師に福田朗裕氏(昭和55年土木工学科卒 福田アキヒロ技術士事務所)、林 克恭氏(昭和59年土木工学科卒 (株)福田水文センター)、岩倉 敦雄氏(昭和59年土木工学科卒 (株)構研エンジニアリング)、小杉 勝則氏(平成2年土木工学科卒 (株)北未来技研)、佐藤 之信氏(平成2年開発工学科卒 (株)豊水設計)、天内 和幸氏(平成8年卒 (株)FAプロダクツ)、岩渕 直氏(平成17年土木開発工学専攻修了 (株)構研エンジニアリング)。また、北見会場講師に橘 邦彦氏(昭和51年開発工学科卒 (有)パル設計事務所)、本間 美樹治氏(昭和51年開発工学科卒 (株)中神土木設計事務所)、牧野 勇治氏(昭和55年開発工学科卒 (株)中神土木設計事務所)、大澤 公浩氏(平成10年土木開発工学科卒 遠軽町役場)、坂口 彰則氏((株)ドボク管理)の12人の技術士が講師となり開講しました。

本講座はきめ細かな講義や個人指導を無料で受けられることから、募集と同時に定員に達するほど大変好評な講座です。

当講座から合格された方が、今度は講師としてその経験を活かし、次の受験生の支援を行うというのも特徴的なところです。講師の方々は夜間や土曜日など、忙しい仕事の合間を縫って試験情報収集、資料作成や講義と献身的に活動されています。

今年も受講生から多数の合格者が出ることが期待されます。

また、「CPDプログラム認定講座」には本学社会環境工学科助教の山﨑 新太郎氏と技術士養成支援講座講師の佐藤 之信氏、岩淵 直氏、坂口 彰則氏の4人が講演しました。同講座には今年も定員を超える参加者がありました。

(研究協力課)

技術士養成支援講座閉講式(札幌会場):髙橋学長から受講証明書授与

同開講式(北見会場):野矢副学長挨拶

CPDプログラム認定講座:参加者で満席の会場

=学科だより=

機械工学科

卒業生の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。本年の印象的な出来事の一つとして、集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案の是非をめぐり、政治家のみならず多くの憲法学者や学識経験者による論争がマスメディア上で展開されたことが挙げられます。その合憲性と戦争への不安から、若年者層を含む多くの国民の反対運動が全国各地で繰り広げられたことが印象的でした。工学の歴史を振り返りますと、その発展と戦争による軍事力強化とは完全に無関係だとは言い切れないと感じます。折しも、防衛省が軍事技術開発を目的に大学との連携を図るため、研究助成対象となる基礎研究分野の研究課題を公募しました。ややもすれば軍学共同とも捉えかねられない状況に対して多くの反対意見もありますが、大学に対する運営交付金が年々減額され、研究者が十分な研究費を獲得するためにはやむを得ないという意見も聞かれます。改めて、私たちが大学で行う研究は豊かさの追求のみならず、安全・安心で安定な社会を継承するために利用されて欲しいとの思いを強くするような出来事ではないかと思います。

さて、機械工学科では今年度いっぱいをもちまして、冨士明良先生、尾崎義治先生、石谷博美先生がご退職されます。冨士先生は生産工学分野をご専門に29年間、尾崎先生は光計測工学分野で17年間、石谷先生は内燃機関工学分野で47年間にわたり本学にご奉職され、本学科の発展に大きく貢献されました。改めまして学科を代表し心より感謝申し上げるとともに、先生方の今後益々のご健勝を祈念いたします。また、本年4月には流体工学研究室の高井和紀先生が准教授に昇任し、北海道大学から吉田裕先生が材料力学研究室の助教として着任されました。さらにロボット工学分野の特任助教としてCao Ying(ゾ イ)先生が4月に、農業機械学分野の特任助教としてYang Lianliang(ヤン リャンリャン)先生が10月に採用されました。若いパワーによる学科の発展に大きな期待が寄せられているところです。平成27年度の卒業生、ならびに修了生の就職活動につきましては、日本経済団体連合会の提言により就職活動期間が大幅に後ろ倒しされたにも関わらず、それを無視する企業も多く、結果的に学生の就職活動期間が非常に長くなり、就職担当の佐々木先生と星野先生のご苦労は、予想をはるかに超えたものとなりました。改めましてここに感謝の意を表します。おかげさまで、例年通りの高い内定率を確保することができました。次年度は再び就職活動の開始時期が調整されるとのことですが、引き続き高い就職内定率が確保されることを期待しております。今年のNHK大学ロボコンでは、昨年同様に羽二生先生の熱心なご指導で本選出場を果たしました。残念ながら決勝トーナメントに進むことはできませんでしたが、同窓会関東支部の皆様には熱いご声援とご支援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

最後になりますが、同窓生皆様の益々のご活躍をご祈念申し上げます。

(学科長 鈴木聡一郎 記)

○材料力学研究室

卒業生の皆様、お元気ですか。これまで永きに亘り材料力学研究室の教育・研究活動にご尽力下さり、当研究室の発展に大いに寄与された三浦節男先生は平成27年3月末日をもって退官されました。これまでの多大なご貢献に感謝致しますとともに、これからの第二の人生も実り多きものになることを心から祈念しております。そして、平成27年4月からは、新たに助教として吉田 裕先生が北海道大学創成研究機構から移られてきました。吉田先生は材料表層の機能的ナノ構造創成がご専門ですが、SEMやTEMを用いた材料のナノレベルの微細構造解析の経験が豊富で技術も優れていますので、研究室のテーマにも関連する内容が増えました。X線回折法では2次元検出器、バイオミメティクス関連ではウロコの他にカニのハサミやウニの棘が新たな研究対象となりました。学生はM2:3名、M1:1名、4年生:5名です。企業採用スケジュールの変更で混乱もありましたが、4年生の進路とM2の就職も全員決まりました。4年生は2名が大学院進学です。大森さんのGo on footの他に、登山も研究室行事に組み込まれ、今後も継続しそうです。末筆ながら皆様のご健康とご活躍をお祈り致します。

(柴野純一 記)

○計算力学研究室

今年度は大橋教授、長谷川技術員、特任研究員の安田さん、佐藤のスタッフ4名、後期課程3年リディアナさん、2年奧山君、前期課程8名、学部10名の24名とこれまでにない大人数の研究室となり、所狭しと机やパソコンが並んでいます。大橋先生は日本機械学会北海道支部長も兼任され、今年も出張等で大忙しです。大学院の学生も国内の学会や国際会議へ参加し、学部生も中間発表会を終え、修論・卒論に精力的に取り組んでいます。 恒例の登山は天気も良く、大雪山のお鉢を一回りしてきました。夕食にはビーフシチュー、タンドリーチキン、すき焼き・・・、年々手の凝った夕食となっています。

皆様の益々のご活躍をお祈りしています。また、皆様の近況を是非ともご連絡下さい。

(佐藤満弘 記)

黒岳山頂(標高 1,984m)にて 2015年7月17日

○設計工学研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在の設計工学研究室は学部生4名で2月の卒業研究の発表に向けて研究を進めています。研究テーマは、杖突き歩行時の膝負担解析、鋳鉄の成長のシミュレーション、鋳鉄の熱応力解析、QVICを使った吹雪のシミュレーションとなっており異なる分野の研究となっていますが、研究内容で困ったことがあればお互いに相談し、協力し合って日々研究を進めています。また、今年も大学祭ではQVICを使った出し物を他学科の研究室と合同で行い好評でした。この流れを卒業研究の発表の時まで持っていけるように研究室一同、努力していく所存です。

最後になりますが、もし今後機会がありましたら今の設計工学研究室をご覧いただければと思います。

(菅原幸夫 記)

○エネルギー・環境工学研究室

卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。研究室のスタッフは、佐々木教授、遠藤助教、学生は社会人ドクター1名(燃料電池)、M1・1名、4年生・5名、の計9名で構成されています。研究テーマは、地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの性能予測と採熱管配列の熱干渉解析、網走湖におけるメタン輸送の解析とメタンフラックスの推計および永久凍土地帯の湖沼における融解過程解析等となっています。

卒業生の皆様、来北の際は、是非研究室にお立ち寄り下さい。

(遠藤登 記)

○伝熱システム研究室

今年度は、大学院生としてM2:伊藤、内田、嵯峨、M1:齋藤、五月女の各君に加え、4月よりM1:高橋君が新たに加わり、ここに6名の4年生(可瀬・佐藤・鈴木・高橋・成田・RIU)が新配属され、総勢12名の研究室所帯となりました。7月11日、2013年度修了OBの川原敬裕君(現.レンゴー勤務)の結婚式が北見で開催され、私はと言えば来賓祝辞の大役を果たさせていただきました。新郎新婦の幸せいっぱいの晴れ姿を見られたことが何よりですが、この機会に彼の在学当時の先輩・同期に当たる研究室OB諸氏および後輩のM2が年代を越えて顔合わせできたこともさらなる収穫でした。8月1日は恒例の「おもしろ科学実験」への参加。9月14~16日には、札幌で開催された日本機械学会年次大会出席でM2の3名いずれも立派な発表を行ってくれました。なお、進路では就職希望者は概ね順調に企業から内定を頂き、他に2名が本学大学院前期課程に進学予定です。私も中西さんもしっかり元気に活動していますのでご安心ください。最後に、卒業生皆様の今後のご活躍・ご健勝をお祈り申し上げます。

(山田貴延 記)

○エンジンシステム研究室

卒業生の皆さま、お変わりなくご活躍のことと拝察いたします。今年度は大学院生7名、4年生7名の計14名が配属され、また賑やかで人口密度の高い研究室になりました。石谷先生と私は特に変わりなく、日々の教育研究に取り組んでいます。研究の方は新たに色素レーザと高感度CCDカメラを導入しました。今後はYAGレーザと組み合わせて噴霧および燃焼解析に活用する予定です。また、低温室内の4気筒エンジンのグロープラグにひずみゲージを貼り付けることで、低温始動時の筒内圧をモニタリングすることができるようになりました。このように、皆さまの在学時の頑張りのおかげで、研究環境がだいぶ充実してきたと感じています。

さて、今回は皆さまにご連絡があります。1972年に当研究室の前身である熱機関研究室が開設されて以来、長年に渡り研究室を支えていただいた石谷先生が、今年度末いよいよ定年を迎えられます。具体内容はまだ白紙ですが、次年度の早い段階にご定年を祝う会を催すことを考えています。その際は宮本研・常本研・首藤研・林田研OBを問わず、全OBの皆様が同期の仲間や先輩後輩をお誘い合わせのうえ、ぜひご参加いただけると幸甚でございます。詳細が決まりましたら、研究室ホームページ(http://www.mech.kitami-it.ac.jp/labo/l06/index.html)等でご案内する予定ですので、来年はホームページのチェックをお忘れなきようよろしくお願いいたします。

(林田和宏 記)

○流体工学研究室

卒業生の皆様方におかれましては、元気にご活躍のことと存じます。今年度の流体工学研究室は、羽二生教授、小畑技術員と高井のスタッフ3名と、博士後期が1名(社会人)、博士前期が6名、学部が9名です。実験室の学生居室は通常15名で使用しているため、かなり手狭となり、とくに学部生達は窮屈な状態です。修了・卒業予定の学生は全員無事進路が決まりましたが、学部生4名は大学院に進学して研究室に残る予定ですので、次年度はさらに大人数となるかもしれません。

還暦を迎えられた羽二生教授は、学生達と川下りや山登りに繰り出すなど、オンもオフもより一層のアクティビティを発揮されています。また、ロボコン本戦大会では卒業生数名と再会し、卒業生の活躍の様子を持ち帰ってきてくれました。皆様のご活躍は大きな励みとなります。小畑技術員と高井も変わらず元気にしておりますので、是非研究室に来て近況をお知らせください。

(高井和紀 記)

○流体制御工学研究室

卒業生の皆様、如何お過ごしでしょうか。今年度は個性の特に豊かな4年生5人が、「ノズル内の二次元柱による噴流の混合・拡散制御」「身体的負担を軽減する除雪シャベルの開発」「カーリングにおけるスイーピング力測定ブラシの開発」を進めています。4月から続いていた就職活動は、漸く終了しそうです。これから、研究の挽回を期待していますが、アルバイトで生活費を賄っているという学生も多く、研究よりもアルバイト優先になるのではと心配しています。ものづくりセンターの堂田さん、山田さん、石澤さんには装置製作で大変お世話になり、また、技術部の佐藤敏則さんと長谷川稔さんにも多くのご支援を頂きながら進めています。ご支援・ご協力に感謝の毎日です。北見に来られた際には当研究室にもお立ち寄り下さい。皆様のご健康とご活躍をお祈り致します。

(宮越勝美 記)

○計算流体力学研究室

研究室卒業生の皆様お元気ですか?本年度は、博士前期課程1年1名、4年生4名と私の計6名でやっています。4年生は粒子分散流とマイクロバブル分散流の直接数値シミュレーションの解析、博士前期課程の1名は波状チャネル内流れの計算に取り組んでいます。皆優秀で、研究の進展が見られることを楽しみにしています。研究室開設よりそろそろ10年、9台あった白いiMac、PowerMac、Dellのワークステーションがなくなり、いろいろなものが揃い、全てのMacがアルミになり&さらに薄くなり、研究室内を見渡すと、一時代が終わったのかなと思います。やっていることと人はたいして変わっていないんですけどね。皆様のご活躍をお祈りしています。機会を見つけて、是非、研究室へ遊びに来てください。

(三戸陽一 記)

○応用流体工学研究室

今年度のメンバーは、4年生(5人)、M1(2人)、M2(2人)、研究生(9月まで1人)と佐藤技術員、松村です。恒例のキャンプは、朱鞠内湖に行きました。食いしん坊の学生は、羽幌まで甘エビ丼を食べに行きましたが、松村はカヤックで湖内の島を巡りながら釣りを楽しみました。また幌加内の新蕎麦祭りに皆で参加することができ、人の多さに驚きました。今年度の学会は北大(札幌)と東京理科大(葛飾)に参加しますが、昨年の富山のような地域的な面白みが無いので、ちょっと残念です。昨年富山で行われた「流れの夢コンテスト」では、入賞できなかったので、今年は再度入賞できるよう、M1を中心として頑張っています。3月の卒業旅行では、あこがれのトマムに行き、プールとスキーを楽しみました。

(松村昌典 記)

○生産加工システム研究室

卒業生の皆様におかれましては、ご壮健にてご活躍のことと存じます。今年度の当研究室は、D1が1名、M2が3名、M1が1名、4年生が6名の計11名の学生がウラ准教授のもとで活動しております。そのうちの3名は留学生です。久保助教と杉野技術員も活動しております。以下のテーマについて研究が続けられてます。「フラクタル図形の製造法」「CAD/CAM」「インターネットを用いた次世代生産システム」「異なる材質で構成された部品の加工法」「超精密表面トポグラフィ」「切削・研削抵抗モデリング」「持続可能生産」「製品開発」「付加製造」。研究室の近状といたしましては、博士後期課程の柳氏が無事学位を修得しました。今年度は、当研究室のメンバーは国際会議「LEM21 2015」 「EcoDesign2015」「ICMME 2015」に参加します。最後に、皆様のご健康と活躍をお祈り申し上げます。

(ウラ シャリフ 記)

○光計測研究室

毎年のことですが、構成員は3名の卒研生と1名の教員という少構成です。その3名の卒研生が先輩たちにつぎのメッセージを寄せました。

「私の長所は忍耐力があることです。趣味のツーリングで休みの日に遠くへ行ったりします。自転車購入のためにコンビニやスーパーの店員、チラシ配りなどのアルバイトをしました。また夏休みなどを利用してよく旅行に行きます」。(石田貴大)

「北見工業大学での学生生活は、私にとってとても有意義なものでした。興味をもっていた分野について勉強することが出来ましたし、私生活においても生涯付き合っていける仲間に出会うことも出来ました。この学生生活で得られたものを今後の長い社会人生活で生かしてゆければと思っています」。(外崎尊幸)

「私は、大学の授業は休まず出席し、履修した科目は全て単位を取ることができ、多くの学生が敬遠するような困難な授業もありましたが、諦めずに勉強し単位を取れた時には充実感がありました。また、留学生たちとも積極的に交流し様々な国の友人を作ることができました」 。(多田泰史)

さいごに、今年度いっぱいで光計測室が消滅することをお知らせします。さようなら。

(尾崎義治 記)

○生体メカトロニクス研究室

卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。今年はゾイさん、さらに農業ロボットが専門の楊 亮亮(YANG Liang-Liang)さんが特任助教として採用されて研究室の一員となり、研究室の体制はスタッフが4名、D1が1名、M2が3名、M1が5名、B4が11名、総勢24名の大所帯となっています。

研究面では本邦初のスキーシミュレータを活用した研究が進行し順調に成果が現れています。受動歩行、パワーアシスト膝継手、腰部負担軽減の研究でもそれぞれ興味深い結果が得られ、さらに、農業機械や除振台制御に関する研究でも継続して成果が出ています。全日本12時間ママチャリ耐久レースでは、3研究室混成の3チームで出場し、主力2チームはママチャリクラスで5位・6位(総合8・9位)と大健闘しました。ご支援頂いた卒業生の皆様には心から感謝いたします。さらに今年度も“ロボットトライアスロン”に参戦しました。皆様も是非、研究室に遊びに来てください。

(星野洋平 記)

○生産工学研究室

3月に4年生4名が無事に卒業しました。今年度は4年生3名のみです。私は、平成28年3月にお役御免となりますので、前期の授業の終了を機会に機器・装置の片付けを始めました。卒業生の皆様も使った装置です。いずれも歴戦の強者で想い出もありますが、自分と同様に寄る年波には勝てない状態です。景気の先行きは相変わらず不透明で、卒業生の皆様もまだまだご苦労が多いかと思います。これからの人生における、皆様方のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。終わりに、北見工業大学に赴任以来約29年、長い間、皆様には大変お世話になりました。心よりお礼申しあげます。

(冨士明良 記)

○知的システム工学研究室

研究室の名前の由来は、遺伝的アルゴリズム(GA)、人工ニューラルネットワーク(ANN)、機械学習(ML)、人工生命(AL)、エージェント等の技術がスマートエンジニアリング(知的工学)と呼ばれ、これらの新技術を用いて工学的に色々な実問題へ取り組みたいとの思いから付けました。主な研究内容は、進化計算と機械学習による自律的な行動獲得、大規模問題によるハイパフォーマンスコンピューティング、物理法則に基づくアニメーティッドロボットの三本柱となっております。

研究室では、昨年同様に北海道支部や全国の学会で活発に研究成果を発表しています。また8月中旬頃には、北海道情報大学古川研究室、北海道科学大学の川上研究室、北見工業大学鈴木研究室と知的システム工学研究室の4研究室(30数名)で1泊2日の夏旅行(東神楽森林公園)が開催され、学生同士の交流が行われました。

卒業生の皆様、北見にお越しの際には是非知的システム工学研究室にお立ち寄り下さい。

(渡辺美知子 記)

社会環境工学科

卒業生の皆様、ご健勝のこととお喜び申し上げます。9月10日からの集中豪雨による1級河川の鬼怒川の氾濫によって常総市において大きな被害をもたらしました。被災された方にお見舞い申し上げます。また、実際に災害復旧を担当されている卒業生の方もいらっしゃることと存じます。また、活火山の噴火警戒レベルが引きあげられたり、東京湾を震源とする震度5弱の地震があったりと、防災の必要性が高くなっております。北海道道東地域においても大雪災害で孤立集落が発生したり、雌阿寒岳周辺で火山性の地震が増加したりするなど、日本全体が災害に備える意識を高く持つことが求められております。

本年、社会環境工学科はその前身である北見工業短期大学土木科が1965年に設置されてから50年を迎えました。設置後直ぐに4年生の単科大学に組織変更し土木工学科、開発工学科が相次いで設置され、1993年に土木開発工学科へと改組、そして2008年に現在の学科に改組され現在に至るまで多くの卒業生に支えられ堂々たる歴史を構築できたことはご存じの通りであります。これも創立時の教職員はもとより歴代の教職員、さらに多くの卒業生に支えられた賜物であり、ここに感謝申し上げます。

今年度末をもって定年退職を迎える職員と今年度より新たに加わった教員のご紹介を致します。昭和50年2月に開発工学科に着任して以来40年以上に渡り測量学実習、コンクリート実験、地盤系の実験や卒論の実験でお世話になった平松雅宏技術員が3月末で無事定年を迎えることになりました。長い間ご苦労様でした。とは言っても4月以降も再雇用制度を利用して大学に在籍してこれまでと変わらずに後輩の実験実習や卒業研究などでお世話になります。また、今年度4月からは地盤分野に30代前半の若手研究者の渡邊達也助教(前職は(独)北海道立総合研究機構地質研究所)が加わりました。また、昨年3月で退職された岡田包儀技術員が非常勤技術員として復職され、コンクリート研究室でこれまでと変わらなく活躍されています。一方、残念なお知らせがあります。2007年に本学科に赴任し、8年に渡り水理学、海岸環境工学、海岸・港湾工学を担当し、水圏環境研究室で精力的に教育研究をされていた中山恵介教授が、本年10月1日から神戸大学へ転出されました。

本学科はJABEE (日本技術者教育認定機構)認定学科とし2003年から認定を受け継続して参りました。昨年度継続審査を受け、2015年卒業生から6年間の継続が認められ順調に歩みを続けております。しかし、この取り組みにも学内から暗雲が垂れ込んでまいりました。文部科学大臣が先頭になり推し進める国立大学改革の命題のもと、早急に大学改革をと、学長の強いリーダーシップによって、2017年度実施を目指した大学改革が推し進められております。改革案では現行の学科は全て解体・再編される予定です。大きな組織改革であるためJABEE認定も再検討が必要になります。どのような学科になるかは学長挨拶で触れられていると思います。詳細は次年度の学科長の学科だよりで報告されることと思います。

この同窓会誌の学科だよりの掲載をスタートした当時は、学内の情報を卒業生に伝える数少ない機会でした。しかし、今は、今回同窓会誌と一緒に送付されているオホーツクスカイや大学のホームページで情報発信するように変化しております。そのような中でも、卒業生に向けた情報として、社会環境工学科の今の空気を感じて頂ける学科だよりがお届けできていると自負しています。是非ご一読ください。

(学科長 三上修一 記)

○河川防災システム研究室

卒業生の皆様、お元気でしょうか。河川防災システム研究室では、渡邊教授、吉川助教の下、院生4人、学部生4人の計8人で活動しております。研究内容は、常呂川や札内川の現地調査を始め、流水破堤への川幅の影響に関する水理模型実験、河岸浸食に及ぼす交互砂州の影響に関する水理実験、計算機を用いたシミュレーション等を行っております。最近は大雨による影響で、河川が氾濫したり堤防が破壊されたりと、大きな災害も発生しており、河川防災や河川環境に関する研究の重要さを実感します。

これから卒業・修了に向け、一層気を引き締めて研究を進めなければならないのですが、ほぼ全員就職と進学が決まり、気が抜けている状態となっております。ぜひ、北見にお立ち寄りいただき、喝を入れていただきたいと思っております。研究室一同、皆様のおいでを心よりお待ちしております。

(M2 河上将尊 記)

○水圏環境研究室

代表を務める大学の戦略的ユニットである、水環境工学研究ユニットでの活動が 最終年度を迎えました。駒井先生の水処理工学研究室や他学科の先生方との共同研究の成果がまとまり、知床や釧路湿原における研究の大きな節目の年となり ました。駒井先生、早川先生、舘山先生、非常勤研究員の松本さん、事務の伊藤さん、谷口さん、大学院生、学部生、現在でも共同での研究活動を継続している丸谷さんをはじめとする卒業生の皆さん、本当にありがとうございました。

(中山恵介 記)

○河川・水文学研究室

今年の研究室メンバーはM2-2名、学部生-4名の計7名です。今年の就職も順調で、春先にゼネコン・コンサルへ各2名、公務員は開発局へ2名内定しました。

研究テーマは昨年に引き続き、釧路川の旧川河道復元や蛇行河道の変遷把握、河床低下対策工の現地調査と室内実験をはじめ、網走川上流からの土砂供給の把握や常呂川・無加川合流部や藻琴川下流部の河床変動解析に取り組んでいます。

今年は久しぶりに女子学生が入り、研究室も華やいでいます。また、最近話題のドローンを現地調査に導入し、手軽に航空写真測量ができるなど、現地の状況把握に活用しています。研究室OBの皆様、機会があれば是非とも研究室にお立ち寄り下さい。

(早川博 記)

○環境水理研究室

卒業生の皆様、お元気でしょうか?皆さんそれぞれの道でご活躍のことと思います。

今年の研究室のメンバーは修士2年1名、学部生4年が3名と私の5人体制です。いずれの学生も早々に就職の内定をいただき、今はそれぞれの研究テーマに日々奮闘しています。研究テーマはここ数年来、研究室で取り組んでいる気候変動が北海道の長・短時間降水量にもたらす影響について各人が降水の時間の長短に応じ分担し、相変わらず過去の膨大な水文観測データ解析のため、パソコンとにらめっこの毎日です。今年も残念なことに日本各地で局所豪雨による災害が多く発生し、これらの研究成果が将来自然災害を未然に防ぐ一助になればと思っています。

今年は卒業生の皆さんとお会いできる機会が多く昼夜問わず、昔話に花を咲かせる回数が多くなっています。皆様も来北の折には是非研究室にお立ち寄りください。

(中尾隆志 記)

○水処理工学研究室

今年度は学部4年生が4人、大学院生が5人の計9名の学生が日々研究に明け暮れています。研究内容は引き続き、道東地方の汽水湖、湿原、森林域、瀬戸内地方の陸域~海域、豪州の砂浜~マングローブ帯、ペルーのアンデス山脈~海岸砂漠地帯、等のフィールドを中心に、汽水域の水質や底質改善、湿原の生態系保全、浅場~都市港湾域の環境再生、濁水浄化、水生生物の保全、水資源の将来予測等の研究を行っています。研究の更なる発展に向け、実験や分析について学生同士互いに話し合い、協力しながら研究を進めています。まだまだ未熟な私たちですので、今後も精進して研究に励みたいと思います。

卒業生の方々とお会いすることも滅多にありませんので、機会があればぜひ気軽にお立ち寄りください。

(B4 長尾麻未 記)

汽水湖での調査

○地盤工学研究室

卒業生の皆様、元気にお過ごしでしょうか。今年の研究室の学生メンバーは、大島君(M2)、清君(M2)、金山さん(M1)、三輪君(M1)と4年生4名(男子3名、女子1名)です。院生は最近では最も多い人数となりました。平田さんは今年度が最終年度で寂しくなります。9月に札幌で開催された地盤工学研究発表会の際に、北見工大地盤系OBとの懇親会を開催しました。急な開催でOBの参加は少なかったですが、幹事の大城さんご苦労様でした。研究面では、十勝沖でのメタンハイドレート調査のニュースが昨年末にyahooのトップページに載りました。新聞取材やテレビ出演もありました。今年も紋別沖、網走沖、バイカル湖、サハリン沖で調査を行っています。

(山下聡 記)

○凍土・土質研究室

卒業生の皆様、お元気でお過ごしでしょうか?この研究室も節目の5年目となりました。現在、研究室には社会人の大学院生が2名、M2が2名、M1が1名、4年生が4名がおり、すでに日常のこととなりましたが、大変慌ただしく活動しております。昨年来られた川尻先生が中心となって、本年度は天端高3m、天端長30mの盛土まで造ってしまいました。一方、まだ信じたくはありませんが、平田さんがお手伝いくださるのも次の3月までの予定となっており、今から寂しくてなりません。卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お立ち寄り頂き、近況などを聞かせてください。お待ちしています。

(川口貴之 記)

○寒地岩盤工学研究室

卒業生の皆様、お元気でしょうか?今年度4月から、助教に渡邊達也先生が赴任されました。前職は道立地質研究所で、主に周氷河地形に関する研究に取り組んでこられた先生です。また、中国からの留学で博士後期課程に宋白楊さんが加わりました。教員が中村、渡邊、平松、4生が川内谷、杉山、田中、米澤、M1が宮川、D1が宋の合計9名となり、昨年度に比べると随分大所帯になりました。このメンバーで研究やコンパ等楽しく過ごしております。卒業生の皆様、来北の際には、是非、研究室へ顔を出してください。

(中村大 記)

○地圏環境防災研究室

今年の研究室は4年生3名と少数ですが、元気よく地すべり研究に取り組んでいます。2009年から皆さんとともに取り組んできました知床半島カムイワッカ川での斜面変動については、ようやくまとめ終わりました。

昨年は大雨による土砂災害が相次ぎました。今年は火山活動が活発ですし、大雨も頻発しています。私たちの生活する土地の成り立ちとそこでこれまで何が起こってきたのかを把握した上でハード、ソフト両面の減災・防災対策をすすめることが必須です。私たちの生活を支えるインフラの劣化は、ソフト面も含めて確実に進行しています。私たちの生活のしかたにも被災を大きくする要因が潜んでいます。

皆さんが担っている“安心・安全の確保”、“自然環境の保全”、“健康環境の創造”といった役割は、ますます重要になってきています。

あと数年で定年となる私ですが、皆さんとともに取り組んできた調査研究の総まとめをするなかで、これらのことを強く意識しています。

近くに来た際には是非、顔を見せて下さい。

健康第一! 慶事は一報を!

(伊藤陽司 記)

○構造・材料系研究室(維持管理工学研究室・コンクリート工学研究室・地震防災工学研究室)

卒業生の皆様にはお元気でご活躍の事と存じます。本年度も構造・材料系として3研究室合同で研究活動を行っております。本年度はM2が2名と大学院生が少ない年となりました。またインドと中国から短期留学生が来られ、そして岡田さんが技術補佐員として北見工大に戻られました。昨年度に引き続き、大島特任教授、三上教授、宮森准教授、井上准教授、山崎助教、齊藤助教、崔助教、坪田技術員、研究補助員の北尾さんにご助力頂きながら、総勢27名で日々研究や講義に励んでおります。

維持管理工学研究室ではM2が2名、4年生が3名で研究を進めております。主な研究内容は、局部振動加振法による欠陥検出方法の検討、橋梁点検データを用いた劣化予測の検討、非破壊検査を用いたRC床版の劣化予測などの研究を行っております。

地震防災工学研究室ではD2が1名、4年生が4名、留学生2名で研究を進めております。主な研究内容は、免制振装置の低温時特性、スマートセンサーを用いた鉄道廃線橋の振動実験およびFEM解析ならびに温度依存性の解明などの研究を行っております。

コンクリート工学研究室では4年生が4名で研究を進めております。主な研究内容は、有機短繊維混入によるセメント系材料の自己治癒機能の評価、寒冷地対応の新型耐寒剤の開発、金属溶射鉄筋のコンクリート部材への適用に関する研究などを行っております。

最後になりましたが、北見にお越しの際には是非研究室にお立ち寄りください。またその際には、実社会での体験などをお聞かせ頂ければと思います。卒業生の皆様のご健康と益々のご活躍をお祈りしています。

(M2 高橋広平 記)

留学生も参加した構造・材料系のグループミーティング

○雪氷科学研究室

今年の雪氷科学研究室はD3の学生が3名(横山博之、平松和彦、日下 稜)、4年生が4名(井上 翼、惠平寿輝、舘野奈々、冨樫優子)です。4年生の卒論テーマは南極氷床氷の含有空気量の測定(井上)、南極ドームふじでの低気圧による降雪イベントの解析(惠平)、デジタルカメラを用いた積雪組織の研究(舘野)、吹雪時の飛雪粒子の粒径と視程との関係(冨樫)です。含有空気量の測定実験では信山技術員に協力していただいています。学生さんの部屋はこれまで総合研究棟7階でしたが、昨年から以前の高橋先生の学生さんの部屋に移動しました。また、亀田の教員室もこれまでの部屋から二つ奥の高橋先生の場所に移動しています。

亀田は厚さ1~2㎝程度の水で飽和したぬれ雪表面にできる白い斑点模様(「斑点ぬれ雪」の冬季の観測計画や吹雪の観測計画を立てたり、雪氷学の講義で使う教科書を準備しています。信山は、5月にサーモフィッシャーサイエンティフィック社の横浜本社へ講習に行ってきました。民間企業の建物に入ることは殆どないことなので、良い経験をしたと思っています。写真は4年生と登った仁頃山の山頂です。卒業生の皆さんは北見に来ることがあれば研究室に顔を出して下さい。

(亀田貴雄 記)

○雪氷防災研究室

卒業生の皆さんお元気でしょうか。実は昨シーズンより、毎週の積雪断面観測や広域積雪観測の様子をFacebookページで配信しています(「北見の積雪観測情報」で検索を)。今シーズンからは観測メニューを増やし、情報量も増やして準リアルタイムで発信予定です。私(白川)も今度の1月で40歳になります。研究室の学生から体力不足を笑われないように、サロマ湖100㎞への挑戦は今も続けています。おかげさまで連続17回完走し、あと3回で大台です。在学中、給水ボランティア等で応援してくれた卒業生の皆さん、この場を借りてお礼申し上げます。研究室にも遊びに来て下さいね。

(白川龍生 記)

○氷海環境研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年の氷海研は、舘山先生、非常勤技術員の丸山さん、極地研ポスドクのグリさん、博士課程後期3年の田中さん、1年の星野さん、博士課程前期1年の高瀬君と私、学部4年の石原君・北さん・徳留君・橋本君の過去最大となる合計11名で研究を進めています。石原君と北さんは大学院進学、徳留君はゼネコンへの就職が決定しており、橋本君は公務員を目指して活動中です。田中さんは3月にご結婚(入籍)され、初めての論文が学会誌雪氷3月号に掲載されました。

氷海研の近況を報告します。まず、8月1日に舘山先生のお宅で焼肉をしました。このとき氷海研2期生の白川さんにも来ていただきました。8月14日から2週間、私と高瀬君は山下先生、八久保先生、南先生に付いてロシアのバイカル湖に行き、ハイドレートコア採掘と分析の手伝いをしました。二人とも海外での長期滞在は初であり、本当に貴重な体験をさせていただきました。舘山先生は9月16日から1ヶ月間、カナダ砕氷船ルイSサンローランに乗船しています。今後は11月10日から2週間、舘山先生と星野さんがグリーンランドで観測予定、同時並行で高瀬君と4年生全員がおしょろ丸での網走沖海洋調査実習に参加予定です。

卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。皆様の益々のご健康とご活躍を祈念しております。

(M1 森下裕士 記)

○寒冷地環境工学研究室

寒冷地環境工学研究室も今年で10年目を迎えました。今年度も3名の卒研生が配属になりました。既に自分の希望の就職先に内定した学生もいれば、まだ将来に向けて日々頑張っている学生もいます。卒業研究のテーマは、今年度は、グリーンランドの浅層コアの密度をX線を使って測定するというテーマがあります。グリーンランドの氷には地球温暖化の痕跡が見られ、とても興味深いものになりそうです。その他、例年と同じようなガスハイドレート関係のテーマもあります。

(堀彰 記)

○交通工学研究室

現在、研究室には、川村教授を代表に、筆者(富山)、博士前後期課程3名、学部生4名が在籍し、人・車・道路を中心とした研究を活発に行っています。特に今年度は、博士後期課程のヌルアイヒマティジャン・アブリズさんが、国際会議(9th ICPT)において、簡易路面測定装置とドライビングシミュレータを活用した路面評価に関する研究成果を発表し、Best Paper Awardを受賞しました。これも、卒業生の方々の研究の蓄積があってこそ得られたものと思います。社会基盤の更新時代にあり、卒業生の方々のご活躍ぶりを耳にすることも多く、ご多忙のこととは存じますが、近くにお越しの際には、是非ご歓談の機会を持てますと幸いです。

(富山和也 記)

Best Paper Award授賞式の様子

受賞を喜ぶヌルアイヒマティジャン・アブリズさん

○都市・交通計画研究室

異常気象が異常ではなくなってきた日本において、これまで以上に減災研究が重要であることを確信している今日この頃です。そこで、今年度からは防災教育もテーマに加え研究活動を行っております。また研究室活動は、昨年10月に3年生有志とともに釧路公立大とJR釧網線再生のプロジェクトに参加しました。学生独自の調査に基づいたプレゼンで準優勝を獲得し、参加した3年生の数名が当研究室を希望してくれました。うれしい限りです。北海道も来年3月に「新幹線」という新たな交通モードを手に入れます。北海道の都市も交通も、そして研究室も新たなステージで頑張っていく所存です。

(高橋清 記)

○ハイドレート研究室

卒業生の皆様、こんにちは。ハイドレート研(環境・エネルギー研究推進センター)では、卒論生の辻・長谷川・伏屋、院生の内田・太田・清水の計6名が在籍し、各自ハイドレート生成実験に取り組んでいます。サハリン島沖(6月)とバイカル湖(8月)では例年以上に天然試料が発見され、M1の内田君、太田さんが結晶採取やガス採取で活躍しました。雪氷学会(9月、松本)では、研究室から計10件の研究発表を行ないました。相変わらずの日常ですが、北見に来られる際には、是非とも研究室にお立ち寄りください。

(八久保晶弘 記)

バイカル湖ハイドレート、燃やして遊べるほど沢山採れました。

電気電子工学科

同窓生の皆様にはお変わりなくお元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。同窓会の皆様にはいつも大変お世話になっており、この場を借りて御礼申し上げます。

さて、北見ではすでに秋の様相が深まってきており、学内のナナカマドは色づき始め、いろいろな(毒?)キノコも大発生しています。思い起こせば今年の北見の夏は非常に暑いかと思えば20度以下になったり、大雨が降ったりで大変でした。体調を崩した方も多かったと思います。

まず新任の先生からご紹介いたしましょう。3月いっぱいで定年退職された谷藤忠敏先生の後任として、柴田浩行先生(応用電気研究室)が4月から着任されました。柴田先生のご専門は超電導センサとその応用で、講義は電気電子材料工学などをご担当頂いております。卒研生も配属され、教育研究に今後のご活躍が期待されます。学科事務では3月いっぱいで菊地麗心さんが退職されて4月から笹田久美さんが採用となり、伊藤孝子係長の指導のもと、事務関係をお世話頂いております。

次に学内の動向ですが、平成29年度からのかなり大がかりな改組が予定されており、電気電子工学科という伝統ある名称もなくなりそうです。大学はいつまでも変わらないと思っている方が多いと想像しますし、実際、10年ほど前まではそうでしたが、最近は非常に改革の圧力が強まり、変化が急速に進行しています。改組に伴い、平山浩一先生や小原伸哉先生が中心となって新しいカリキュラム作りを進めて頂いていますが、検討期間が短いことや関係するコア科目をどうするかなどで、大変ご苦労があるように伺っています。

一方、就職の動向ですが、今年度の就職担当教員である柏達也先生と高橋理音先生は大変ご苦労されているご様子です。今年度から就活のスケジュールが後ろ倒しになったのは良いのですが、学生も企業も勝手がわからず、かえって就活が長期化の様相を呈しているようです。これを見た経団連が来年度は時期を早めると言っているという噂もあり、混迷の度合いを深めています。

ところで、今年の8月末に私の恩師(78歳!)が自らご発表されるというので、長崎大学で開催された電気学会C部門大会に参加し、師を見習って私も発表してきました。いつも学生に発表させてばかりで、自分がしゃべるのは久しぶりで多少緊張しましたが、おかげで学生をしごくネタが入手でき、よい経験だったと思いました。今年度は本学で電気・情報関係学会北海道支部連合大会が11月初旬に開催される予定であり、電子の先生方が当番として開催準備に当っています。投稿はすでに締め切りましたので間に合いませんが、皆様方もたまには支部大会を覗いて最新の情報に触れると同時に旧交を温めるという趣向はいかがでしょう?歓迎いたします。

と、ここまで書いたとき、嬉しい報せが届きました。安井先生がご結婚なさったそうです。詳細はまだお聞きしておりませんので、直接ご本人にお聞きください。

最後になりましたが、同窓生の皆様のますますのご活躍をお祈りいたします。

(学科長 谷本洋 記)

○電気基礎研究室

同窓会会員の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか?

さて電気基礎研究室の近況をお知らせします。まず学生は4年生が7名、修士2年生が1名の合計8名が在籍しています。大学院進学2名と就職希望者は、皆8月下旬までに無事進路が決まりました。修士2年生は11月に本学で行われる電気・情報関係学会北海道支部大会の発表準備をしております。

スタッフは構成に変わりありません。黒河賢二教授は、研究と学生の指導と教育に日々忙しくされるなか、オープンキャンパスでファイバーヒューズの輝く光球が光ファイバーを走る様を公開実験されました。岸本恭隆助教は、学生実験等の合間にRFIDを用いた屋内誘導実験も行っています。大内均技術員は、学生実験と実験研究の支援に当たられています。川村は相変わらず屋内外で実験などをしています。今夏はポーランドの短期留学生が2か月間、川村のもとに滞在しました。研究室の学生は、当初、英会話にしり込みしていましたが、身振りを交えてコミュニケーションが深まりました。彼らにも良い経験になったと思います。

ありがたいことに今年も卒業生が研究室に寄って下さいました。卒業生の皆様、何かの折に近くまでおいでになりましたら、是非お立ち寄りください。

(川村武 記)

○応用電気工学研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。北見市は夏も終わり肌寒く秋が近づいているように感じます。

応用電気工学研究室では、昨年度谷藤教授が退職され、本年度、NTT物性科学基礎研究所から柴田 浩行教授が着任されました。柴田教授は超電導の分野で先駆的な研究をされており、本学では高性能な超電導センサの開発およびその応用を中心に研究されています。新たに着任された柴田教授に加え、脳波を使ったブレイン・マシン・インタフェースの研究を行う橋本准教授、機能性光学材料に関する研究を行う酒井助教、そして修士課程5名、学部8名も新たに加わり精力的に活動しています。学部生5名は来年度の修士課程へ進学が決まり、その他の学生も就職活動を終え日々研究に勤しんでおります。また、柴田教授の研究室では必要な機器も導入され少しずつ研究を行う環境が整えられ、これから本格的に研究がおこなわれます。橋本准教授の研究室では、修士課程の学生は11月に本学内で行われる電気・情報関係学会北海道支部連合大会に向けて原稿の作成や発表の準備に追われています。

卒業生の皆様、ご多忙かと思いますが北見にお越しの際は是非気軽にお立ち寄りください。教員・学生共々、皆様との歓談の機会を楽しみにしております。

(M2 松原幹 記)

○電力工学研究室

平成27年度は、博士課程4名、修士課程13名、学部7名、研究生2名の全26名の学生と、小原、植田先生、仲村先生、モレル・ホルヘ特任研究員のスタッフ4名で、合計30名のさらに大所帯となりました。このうち留学生は3名で、年に7、8名の大学院修士・博士の希望者が、アジア各国やインドなどから問い合わせてきます。就職は昨年に続いて好調で、当研究室の修士2年は清水建設、いすゞ自動車、北海道電力などに内定し、小原担当の学部4年の4名は今年も全員大学院への進学を決めました。今年度は大学院生を中心に、6つの国内学術講演会と、3つの国際会議で合計42件の論文発表を行いました。お近くに来られた際には、ぜひお立ち寄りください。

(小原伸哉 記)

○電気機械工学研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在、電気機械研究室は、本年度10月からハザリさん(バングラディシュ)が研究生として入学し(平成28年4月から博士後期課程に入学予定)、博士課程2名、修士課程7名、学部生8名と田村教授、高橋准教授、梅村助教、マルワン研究員の総勢21名と大変にぎわっています。

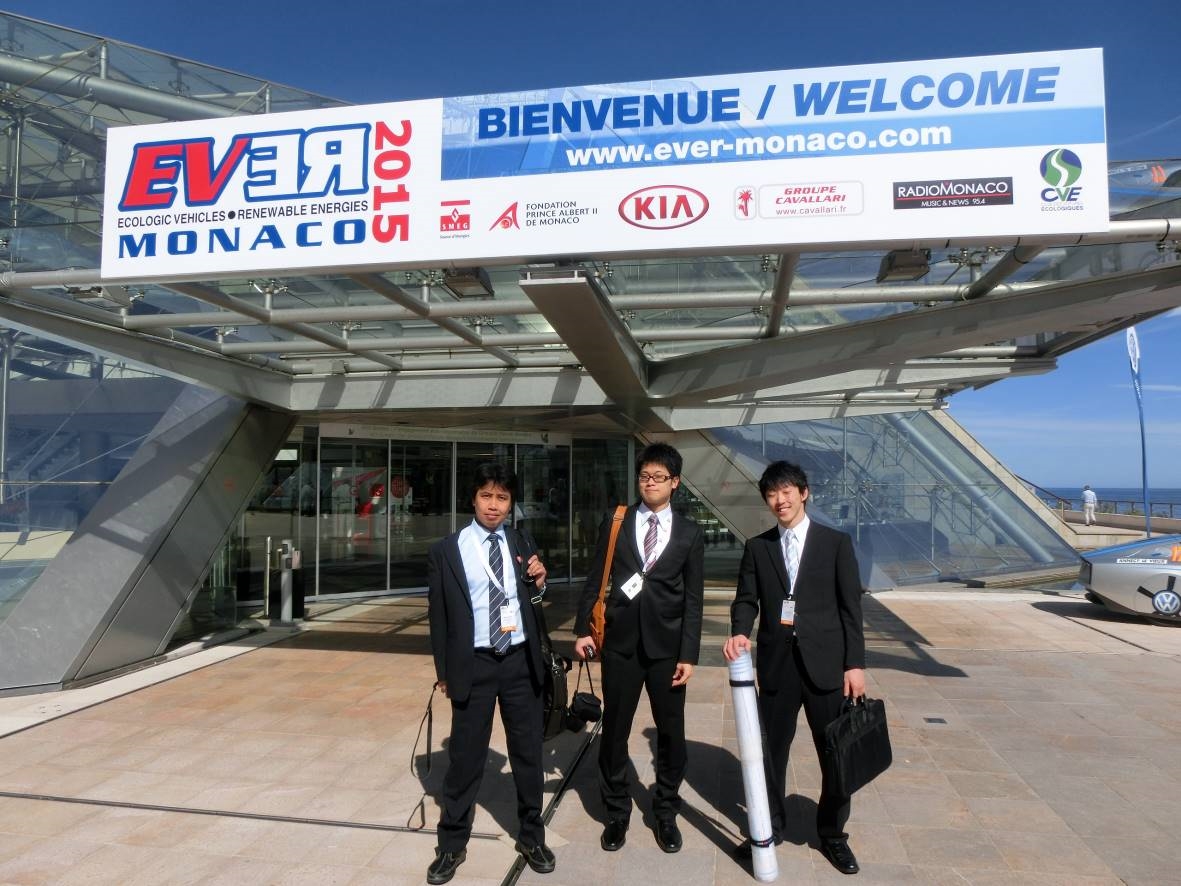

研究室の状況は、主に風力発電に関する研究を行っています。特に大学院生は日々研究に奮闘し、その成果を電気学会B部門大会、電気設備学会全国大会、回転機研究会などの国内の学会のほか、4月にモナコで開催されたEVER2015、7月にオランダで開催されたPowerTech2015、10月にカナダで開催されたECCE2015などの国際学会にも参加し、発表を行いました。

その他、4年生歓迎会や追いコンなど研究室の活動はホームページに記載されていますので是非ご覧ください。

卒業生の皆様、ご多忙ではあるかと思いますが北見にお越しの際は、是非研究室にお立ち寄りください。皆様のご健康と一層のご活躍をお祈りしています。

(M2 吉田雄太 記)

2015年4月、モナコでのEVER2015にて。

○集積システム研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。H27年度は谷本教授、吉澤准教授、大学院生7名、学部生9名、計18名の体制で日々励んでおります。今年は就職活動時期が繰り下げられたことになっていましたが、実際には学生は長期に亘り活動していたようで勉学にはあまり集中できなかった(!?)ようです。研究室行事としては、例年通り2月に追いコンとワカサギ釣り大会、5月に4年生歓迎会、7月にバーベキューパーティを行いました(10月~12月は鍋パーティや忘年会の予定)。写真は7~9月に紋別市オホーツクタワー周辺で実施した水中音響通信試験の様子です。1年前に水中音響通信の研究を始めて、シミュレーション、プール試験を経て、海域試験に到達しました。あと、紋別のホタテはとても美味しかったです。北見近くにお越しの機会がありました際には是非研究室にお立ち寄りください。

(吉澤真吾 記)

2月に研究室の同窓会を北見で行います。OB、OGの方は是非参加して下さい。詳細は研究室のホームページでご案内します。

(谷本洋 記)

T社にインターンシップに行ってきました。東京は暑かったです。秋葉原で電線を40メートルほど購入しました。

(T.S. 記)

国際学会に行って英語で発表します。練習に励んでいます。

(H.T. 記)

紋別に行って日焼けで手をやけどしました。

(T.A. 記)

○波動エレクトロニクス研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。2015年度の波動エレクトロニクス研究室のメンバーは大学院生1人、学部4年生8人となっております。特に、大学院生は8月に釧路で開催された光・電波ワークショップや11月開催の北海道支部連合大会で研究成果の発表を行いました。また、2015年3月に大学院を修了した佐々木駿一君は、2015年2月に開催された電子情報通信学会北海道支部インターネットシンポジウムでの研究成果発表でインターネットシンポジウム優秀発表賞を受賞いたしました。おめでとうございます。

一方で教員はといいますと、杉坂純一郎先生は実サイズの回折格子に対する電磁界解析に取り組まれており、光エレクトロニクスや電磁界解析の分野でご活躍されております。

平山浩一先生は光・マイクロ波帯でのデバイスの最適設計や、マイクロ波・ミリ波帯での材料定数の推定方法に関する研究に取り組まれております。

安井は光導波路デバイスの最適設計におよび超音波デバイスの数値解析手法に関する研究を進めております。

近くにお越しの際には研究室にも是非お立ち寄りください。卒業生の皆様のご活躍を祈念しております。

(安井崇 記)

○通信システム研究室

卒業生の皆様におかれましてはお元気でご活躍の事と存じます。現在、通信システム研究室の構成は柏教授、田口、今井助教の教員3名、大学院生1名、学部生7名の計11名となっており、日々研究に励んでおります。

本研究室では、現在、主に高度情報化社会及びユビキタス社会を見据えた高度な移動通信システムを構築するための研究を行っております。その一環としてITS技術を利用した自動車衝突防止システムに関する研究、マイクロ波・ミリ波・光波に関する研究、自動車搭載アンテナの最適設計に関する研究等を行っております。また、電波吸収体に関する研究も行っております。他にも、科学研究費及び企業との共同研究のテーマ等に対しても研究室一丸となり積極的に取り組んでおります。更に、柏教授が電子情報通信学会エレクトロニクスシミュレーション研究会の委員長として活躍する等、学会活動にも精力的に取り組んでおります。

また、研究室近況は通信システム研究室ホームページ(http://kashiwa-lab.net/)にて公開しており、内容も随時更新しております。お時間がある時にでもご覧頂ければ幸いに存じます。

(田口健治 記)

○集積エレクトロニクス研究室

卒業生の皆さんお変りなくお過ごしでしょうか。研究室便りを書く頃となりましたが、野矢は自分では若いつもりでおりましたが、ジジィの年功が積み重なり来年3月定年となりますので、これが最後のお便りとなります。振り返りますと、昭和55年に本学電子工学科に着任して以来、35年の年月が移ろったことになります。この間、降り積もった時間に見合う成長があったのか心許ないばかりでございますが、とにかく大過なく、楽しく過ごすことができましたのはこの間、学生さんたちとのいろんな関わりを持てたことも大きな一面を占めております。この場をお借りして篤く御礼申し上げます。「有馬記念当たったから、先生飲みに行くか?」「ばかたれ!さっさと授業料払ってこい」などといった学生さんは、いまはもう見かけなくなりましたが、すっかり楽しませて頂いて、好きなことをしてお給料を頂いた人生に感謝申し上げております。今は大学も多忙となって、なかなか学生さんと触れ合う時間も少なくなってきましたが、本当は、そんなゆっくりした時間の蓄積が教育なのだと思う今日この頃です。私の事で、いっぱいになりましたが、武山先生、佐藤先生も変わらず元気に頑張って居られます。今年は、ぼやきのないお便りでした。

(野矢厚 記)

情報システム工学科

卒業生の皆様、お元気で御活躍のことと思います。

今年度の情報システム工学科では、次のメンバーの変化がありました。まず、2013年4月から2年4ヶ月にわたって学科事務を担当された田中裕子さんが、留学のため7月いっぱいで退職されました。

その後任として8月からは、菅野典子さんが加わりました。また、長年にわたり情報システム工学科における教育・研究で多大な貢献をされた後藤文太朗先生が、9月いっぱいでご退職されました。我々にとっては大きな損失ですが、後藤先生はまだお若く高い能力をお持ちなので、大学を離れた後のご活躍が期待されます。

さて今回は、情報システム工学科卒業生の皆様には、大変に残念なお知らせをしなければなりません。

おそらくこの同窓会誌に学長その他の方々がお書きになっていることと思いますが、本学は文部科学省が主導する「ミッションの再定義」により、ドラスティックな改革を余儀なくされ、その結果として、全学科は「地球環境工学科」と「社会創生工学科」の2つに再編されることとなりました。このため、情報システム工学科を含めたこれまでの学科は、2017年3月いっぱいで全て消滅することとなります。

情報システム工学科のほとんどの教員は、社会創生工学科の中にある4つのコースの一つである「情報デザイン・コミュニケーション工学コース」というコースを担当することとなりますので、実質的には、このコースが情報システム工学科の新たな形と言えるのかもしれません。情報システム工学科自体も20年以上前には存在しなかったものであり、その母体となった情報工学科も25年以上前には存在しなかったことを考えると、新たな時代に対応して大学も変わってゆく必要があるのでしょう。

情報関係では、この2~3年で就職状況もさらに良くなってきており、情報技術者の需要がますます高まることが予想されていますので、本学においても、情報関係の技術者を志す皆様の後輩が、今後も数多く巣立っていくものと思います。

卒業生の皆様の益々の御活躍、御発展をお祈りいたしております。

(学科長 三波篤郎 記)

○知的システム設計分野

●システム制御研究室(榮坂俊雄研究室)

卒業生の皆様お久しぶりです。 今年は学生10名が在籍し、平成24年度秋季入学した博士後期課程の学生1名は無事9月に卒業することができました。

研究は、制御系のシミュレーションの他、ロボットやスマートフォンなども導入し、制御理論内での研究から複数の分野の知識も求められる研究まで幅広く行っています。ただ、研究活動については就職活動の繰り下げ、大学院入学試験の勉強などにより、あまり進んでいないようなので、後期からの巻き返しに期待したいと思います。

最後に、採用活動や学会などで来学された折には、ぜひ研究室にも立ち寄ってください。そして、久しぶりの北見を堪能しつつ、大学と卒業後の経験談などを聞かせて頂ければ、学生にとっても良い刺激になるかと思います。

(宿院信博 記)

●情報通信システム工学研究室(中垣淳研究室)

卒業生の皆様、お元気でしょうか。

こちらは、院生2名、4年生5名、3年生4名の計11人在籍し、それぞれ元気に活動しています。

研究は今まで同様に音声評価システムの構築、雑音抑圧、音声分析を行っています。

院生2名と4年生1名は11月の学会発表に向け、実験や発表の準備に大忙しです。他の4年生はゼミを行いながら、自身の研究内容への理解を深めている状況です。

卒業後の進路は、ほとんどのメンバーが決まりましたが、まだ決まっていないメンバーも一生懸命活動しています。

今年は夏に三浦研、升井研との合同焼き肉を行い、準備から片付けまで協力して行い、他研究室の方々との親睦を深められたのではないかと思います。

最後に、卒業された皆様のさらなるご活躍をお祈り申し上げます。

(4年 長嶋 勁 記)

●鈴木育男・岩館健司研究室

卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。本研究室は、M2:1名、4年生:4名が在籍しており日々、ゼミや研究に励んでおります。現在、取り組んでいる研究は、(1).人間行動解析システムの構築と運動学習支援に関する研究、(2).仮想物理環境下における仮想生物の行動生成・学習に関する研究、という2つの研究テーマで行っております。また、一昨年より同じ分野の研究室が共同で研究することを目的に「複雑進化系設計研究ユニット」を立ち上げ、その中で(3).人とロボット間のコミュニケーションの獲得に関する研究も実施しております。

卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。

(鈴木育男 記)

●信号処理研究室(鈴木正清研究室)

信号処理研究室は、教員1名と技術員1名に加え、CS科目の3年生2名と卒業研究の4年生3名、ボストン留学中のため休学中のM1が1名で構成され、「センサアレイ信号処理」の研究と「サケ自動追跡ロボット船」、「北見市内立小中学校の備品と図書の管理システム」の開発を行っています。近くにお越しの際には是非ともお立ち寄りください。

(鈴木正清 記)

○知識工学分野

●医療情報・医用画像工学(早川吉彦研究室)

プログラミングコンテストRICOH & Java Developer Challenge Plus 2014に挑戦した4年生6名のチームは、3年連続となる「オラクル賞」を獲得。メンバーは各研究室所属ですが、渡邊寛謙君をリーダーとし、神成邦弘、鈴川礼将、鈴木施哉、長内勇亮および古谷俊悟の各君です。最終選考会は2014年12月7日に日本科学未来館で開催。写真は舞台で賞状をいただいたときのシーンです。

博士号を得た董建君は、筑波大学で博士研究員として活躍しています。その後、孫氷玉さんを博士後期課程に迎えました。

2015年3月には、修士2名が修了し学部生も3名が卒業。ITだけでなく生命保険や自動車の会社に就職した者がいて、内定から就職までに企業が行うことをいろいろ知りました。

早川は北見市医療福祉情報連携協議会(北まるネット)の会員ですが、相変わらず医療介護連携等のさきがけとし全国から注目です。また日本歯科医学会プロジェクト研究に参加し、シカゴや東京に出張。医療情報の新しい世界共通規格の作成までもう一息。なお、2014年10月に本「画像処理」(未来へつなぐデジタルシリーズ、共立出版)が上梓。時代の先端、画像認識の項目等を担当。

(早川吉彦 記)

オラクル賞受賞時の記念撮影(日本科学未来館にて)

●テキスト情報処理研究室(桝井文人研究室)

こんにちは、ジェンドブリ、ニハオ!今年の桝井研究室はスタッフ3名、学生15名の大所帯に加え、いつにも増して国際交流たっぷりで賑やかです。まず、3年生4名(江頭、岡村、加藤、黒田)の新メンバが増えました。卒業研究生は、就職内定(鈴木君、おめでとう!)、大学院進学決定(石井君、劉さん、大谷君、今後もよろしく!)など、皆が大人への階段を選択していくのを見て感動的でした。M2の信太さん、福島君、羅さんは全員速やかに就職内定を受け、先輩の腕を見せてくれました。M1の畠山さん、平田君も熱心に研究に取り組んでいます。

7~8月には、ポーランドクラクフ工業大学と鈴鹿高専からインターンシップ生として、ウーカシュ君とポーラちゃん(パーティ好きの頑張り屋さん)、関口さん(人懐こい粘り屋さん)が加わり、旋風を巻き起こしてくれました。

10月からは、D1生にパヴェウさん、卒研生に冨樫君が新たに加わり、ますます巨大研究室となります!

研究成果としては、D2の中島さんが世界一大きい人工知能関係の国際会議IJCAIにて発表を行いました(2つも!)。

また、これまで多くの学生・教員にご協力頂いた授業アンケートの研究が実用計画に進んだ他、本研究室生まれのカーリング情報学が国際会議の特別企画セッションにて注目を浴び、遂にオリンピック選手との共演も果たしました。観光情報学の楽しい研究も元気に続けております。

以上、メンバー一人一人を大事にして、グループとして強く明るい桝井研です。どうぞお気軽にお立ち寄りいただき、国際的なメンバー、スタッフとの交流をお願いいたします!

(プタシンスキ・ミハウ v(^o^) 記)

●知識情報処理研究室(前田康成研究室)

平成27年度の前田研は、M2松浦君、M1坪井君、呉君、B4木村君、斉藤君、鈴木君、瀬崎君、立道君、B3阿部君、伊藤さん、兜君、滝本君の計12名と技術員の奥山さんに前田です。

松浦君と坪井君はマルコフ決定過程のロールプレイングゲームへの適用、呉君はマルコフ決定過程の設備保全への適用に関する研究を進めています。学部生の皆も頑張っています。

プライベートや出張でオホーツク方面にお越しの際には、是非、母校にもお立ち寄りください。

(前田康成 記)

●核科学情報工学研究室(升井洋志研究室)

核科学情報工学研究室の升井です。この研究室を起ち上げて11年が過ぎました。

当初は核反応のデータベース活用やサーバ構築、データ相関といった観点で学生と研究をしてきましたが、近年はそれに加えて観光情報学にも範囲を広げています。さらに、去年10月からタイの留学生も加わって、国際色の豊かな研究室になりつつあります。地方自治体の抱える問題を本研究室の数理的手法を用いてモデル化・データ収集・観光発展というプロセスにより改善することが出来るような研究の方向性も打ち出しつつあります。また、クラウドを用いた研究環境の開発も行っています。

(升井洋志 記)

○光情報工学分野

卒業生の皆さんお元気ですか?「光情報工学分野」は光学、光情報工学および画像処理に関連した研究を行ってきたメンバーが集まってできました。所属メンバーは、亀丸俊一教授、三浦則明教授、原田建治准教授、桑村進助教、原田康浩准教授、曽根宏靖准教授の合計6名です。

亀丸研究室は、今年度4年生の卒研配属は、情報コースからの伊藤(龍)、高橋、渡辺の三名に加え、マネジメントコースから馬渕が参加しています。これに大学院2年の佐藤(周)と学部3年のCSセミナーからの岡田、多賀谷を加えた総勢7名で研究室が成り立っています。研究テーマは、デジタル教科書の開発と観光情報の効果的発信です。それぞれ金沢、富山での全国大会で成果を発表してきました。来年4月以降の進路も全員決まりました。

三浦研究室では、M2の金沢、M1の大石、4年の安藤、河原崎、清信、工藤、熊川、阿部、3年の大芦、小田島、鈴木、本間の総勢12名が三浦教授と桑村助教の指導のもと、補償光学、天体画像処理、道路画像処理などの観測、実験、ゼミに励んでいます。

原田建治研究室では、M2の原、菅原、4年の辻、桃井、松崎、楊、岩淵、中林、3年の江幡、久保、村上、チンの総勢12名がホログラム、偏光色、光学教材開発などの卒業研究や、セミナーに励んでいます。来年は、5名の学生が大学院に進学予定で、にぎやかな研究室になりそうです。

原田康浩研究室は、M2の松尾、学部4年の小湊、田中、鳥羽、中井、長津、3年・高畑、田邊、千葉、吉澤の合計10名の学生で構成されています。

それぞれがディジタルホログラフィの高性能化、斜め画像の視点補正処理、空港滑走路の積雪状態のモニタリング光センサーの開発(JAXAとの共同研究)などの研究、実験、セミナーに励んでいます。

曽根研究室では、M2の福山、Ge shuai、4年の小竹、伊藤、河野、岩男、林、3年の荻原、小野、竹内、花岡の総勢11名で構成されています。皆、光ファイバーや光学デバイスを用いた光情報処理や可視光通信などの研究やゼミに励み、特に福山はポーランド留学や国際会議での発表もこなしました。

OB、OGの皆さん、北見へお越しの際には、研究室へぜひお立ち寄りください。焼肉の街北見の夜の繁華街で、お互いの近況報告で盛り上がりましょう!

(亀丸俊一 記)

○情報数理研究室

数学研究室では大学院修士課程に2年の榎本君1名が在籍しております。

三波研究室に配属されており、エノン写像に関わる数値計算が研究テーマで修士論文準備中です。その他、学部では4名が卒業研究に従事しており、日々頑張っております。卒業後の進路としては、北海道大学大学院理学院数学専攻入学予定者が2名おります。

(渡辺文彦 記)

バイオ環境化学科

卒業生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。9月の関東・東北豪雨で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。逸早い復旧がなされていることを願っております。平成27年も師走になり、あわただしくされている方も多いかと思います。昨年の同窓会誌に鈴木先生が定年退職されることを記しましたが、その原稿を提出した後の10月に中谷先生が長崎大学に、今年の4月に堀内先生が京都工芸繊維大学に移られました。中谷先生にいたっては送別会の日程が取れないほど急な異動でした。お二人の先生には北見工業大学における教育研究に長年従事していただき、優秀な卒業生を輩出されてこられましたことに御礼申し上げます。これからも各々の大学でご活躍することを祈念しております。

一方、4月に県立広島大学から佐藤之紀教授が、茨城大学から前田貴史特任助教が当学科に着任されました。佐藤先生の専門は食品工学で、新しく食品機能分子制御学研究室を立ち上げられました。講義科目は基礎食品化学、食品高分子化学、環境科学英語です。スキーが得意と伺っています。前田先生の専門は金属ナノ粒子で、齋藤先生の研究室に所属されバイオ環境化学実験Ⅲを担当しています。また、同月には小西助教と霜鳥助教が准教授に昇任されました。小西先生は堀内先生の研究室を継承され、霜鳥先生は来年4月から新しい研究室を立ち上げます。

最後に訃報をお知らせします。工業化学科、化学システム工学科、そしてバイオ環境化学科において37年間にわたり教育研究に従事されていた沖本光宏助教が6月にご逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

北見近郊にお寄りの際は、是非本学にお立ち寄りください。卒業生の皆様のご健康とご活躍を心より願っております。

(学科長 星雅之 記)

○精密有機資源化学研究室

卒業生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。北見は7月下旬から8月上旬まで蒸し暑い日々が続きましたが、やはりお盆を過ぎてからは涼しいというよりは寒さを感じるようになりました。

霜鳥先生が4月に准教授に昇任されました。1年間はこのまま当研究室のスタッフとして在籍され、来年度から新しい研究室を立ち上げる予定です。星は何かと忙しく、今年はほとんど実験をしていない状態です。

今年度の研究室は博士3年浜舘雅人君(旧中谷研)、博士2年及川飛鳥君、修士1年3名、学部4年6名(女子4名)と昨年と同様に大所帯となっています。学部学生の内4名が就職(内定)で、2名が進学(本学の大学院に合格)です。今年も恒例の屈斜路研修所での宿泊研修を行いました。一日目はいつものコースで、二日目は小清水の原生花園と能取湖のサンゴ草を見てきました。

北見にお寄りの際は、ぜひ研究室にお立ち寄りください。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。

(星雅之 記)

○生物化学研究室

我々の研究室は、吉田孝教授、小俣雅嗣助教、韓淑琴助教、宮崎健輔助教、住佐太研究員および博士7名、修士4名、学部4年10名とで日々研究に勤しんでおります。博士課程の学生4名は9月に博士号を無事取得致しました。その内、オヨンジャルガルさんは10月から本学で非常勤研究員となることが決まっております。

研究内容は、機能性(生理活性)多糖類の研究、セルロース素材からバイオエタノールの製造、環境調和型プラスチックの開発、漆樹液成分とDNAの構造解析と広いテーマを取り扱っています。同窓生の皆様で、上記の研究内容に興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声をかけてください。

なお、本研究室の沖本光宏助教におかれましては、病気療養中のところ、平成27年6月13日(土)に御逝去されました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせいたします。

(宮崎健輔 記)

生物化学研究室 集合写真

○食品科学研究室

同窓生の皆様には、お元気にご活躍のこととお喜び申し上げます。当研究室では、本年3月に、学部生6名が卒業し、大学院生(修士)2名が修了しました。一方、今年度は、大学院修士課程1年生が3名、4年生5名の8名の学生が在籍しております。学部生5名は全員就職希望で、8月末現在、1名が食品会社に内定しております。

研究内容は、遺伝子組換え技術を利用した食用担子菌シイタケによる有用酵素の発現、シイタケ分泌ラッカーゼ発現メカニズムの解析、きのこ発酵食品の解析などです。皆様のご活躍とご健康をお祈り申し上げますとともに、今後のご支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。

(佐藤利次 記)

○生体分子化学研究室

卒業生の皆様、お元気ですか。ここ、北見は大きな変わりなく日々が過ぎています。本年度、当研究室は教員のみで講義・研究に多忙な毎日です。担当科目が4つに増え、実験する時間があまりなくなりました。皆様のご健康とご活躍を祈念しています。

(服部和幸 記)

○環境分析化学研究室

当研究室は平成26年4月にスタートし、11月に3年生を迎え、今年4月に茨城大学で博士号を取得した前田貴史特任助教が加わりました。何事にも興味を持って取り組むことを方針とし、学内外の行事にも積極的に参加しています。研究テーマ設定、現状と課題の分析、実験計画の立案、結果の整理と考察、成果の報告を自立的に行うことにより、問題解決力と課題発掘力を備え、社会の一線で活躍できる人材の育成を目指しています。4年生になって上記が回り始めた方もおり、今後の成長が楽しみです。安全・安心の水資源確保のための技術開発のほか、この地の高収益産業の基となりうる研究を行っています。皆様のご指導ご鞭撻を賜れば幸いに存じます。

(齋藤徹 記)

○生物無機化学研究室

卒業生の皆様、お元気ですか。2015年度のメンバーは、菅野の他に、M2 1名、M1 3名、4年生7名(内仮配属1名)の総勢11名であり、相変わらず手狭な居室となっています。“無機材料の機能を活用する”という大研究テーマのもと、アパタイト、ホタテ貝殻(炭酸カルシウム)、粘土(無機層状化合物)を用いた薬物徐放材料や環境浄化材料の開発に関する研究を行っています。昨年は海外(中国)で開催されたワークショップに、初めて院生2名を帯同し彼らには貴重な経験となりました。研究室が経済的に許されれば、このような機会をまた設けたいと考えています。

2015年9月現在、全員の進路が決定し、2名が本学大学院進学予定です。ようやく研究に専念できる環境となり、正直ほっとしています。

最後になりましたが、皆様の益々のご健勝を祈念しております。機会があれば、研究室にも足をお運びください。

(菅野亨 記)

○食品機能分子制御学研究室

卒業生のみなさん、はじめまして。平成27年4月より当研究室を立ち上げました。したがって、当研究室を卒業された方はまだいない状態です。スタッフは、私、佐藤之紀1名で今年度は運営しています。食品の粘度や水に関する課題を、広い視点からアプローチしています。できたてのホヤホヤの研究室です。鮮度抜群と言えるでしょう。現研究室は、4年次2名であり、2名とも大学院進学希望です。学生時代は、椅子に座っている時間はなく、いつも実験していることが重要です。研究は、頭より体力です。これが、研究以外にも役立ってきます。また、大学のもつ魅力(大学力)は、いかに先輩後輩の絆が強いかで判断できると思っています。どこにいっても先輩がいる。そして、いつも助けてくれる目に見えない先輩が必ずいる。これは、後輩にとって、かけがえのない安心感と変わります。卒業生の先輩方、どうぞ後輩をよろしくお願いします。

(佐藤之紀 記)

○環境有機化学研究室

卒業生の皆様におかれましては、お元気でご活躍のことと存じます。

今年度の環境有機化学研究室は、兼清准教授、修士学生2名、学部4年生7名から構成されています。研究室創設から9年がたち、この間の学生の皆さんの研究努力が目に見える成果として実りつつあります。研究成果の社会への還元の一環として、当研究室で開発した糖センサーを紹介する書籍の執筆を昨年来進めてきましたが、今年11月にイギリス化学会より出版される運びとなりました。

現在当研究室では、従来取り組んできた糖センサーの研究に加え、環境汚染物質や有毒化合物、生体物質や食品成分など、我々の身の回りにある様々な化合物をターゲットとして、新規センシングシステムの創製に取り組んでいます。今後とも研究のさらなる発展に向けて一同邁進していく所存ですので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

(兼清泰正 記)

○バイオプロセス工学研究室

同窓生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。昨年、3月末に堀内淳一教授が京都工芸繊維大学へ転出されました。同時に昇格した小西が研究室を引き継ぎ、研究室運営をさせていただいております。所属メンバーはスタッフ1名、大学院生6名、4年生9名とはじめから大所帯ですが、四苦八苦しながら、なんとか研究室を動かしております。堀内先生の転出に伴い、新しい研究テーマを加えて、微生物スクリーニング、ドラフトゲノムデータを利用した育種、バイオプロセス開発など、微生物に関する幅広い研究を進めています。スタッフが一人ということもあり、所属学生には、“自立”を意識して研究活動に励んでもらっています。近況、詳細は新ホームページに掲載してありますので、ぜひ一度ご覧ください。

進路については、就職希望の4年生5名のうち、3名が内定をいただき、進路が確定しております。残りの内1名は公務員のみ志望で主に北海道内の自治体職員を目指して、活動をしております。大学院進学予定は2名となっております。

学生、スタッフ一同、以前にも増して、教育研究活動に邁進したいと思っております。卒業生の皆様のご支援・ご高配いただければ幸いです。最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とご健勝をお祈りいたします。

(小西正朗 記)

○無機物理化学研究室

・スタッフ:岡﨑准教授。・学生:博士前期2年3名、1年2名、学部4年5名+1名の総勢11名。進学希望者は3名(他大学2名)。就職戦線は概ね内定が決まり、残り2名・大学祭はオープンキャンパスで参加し、新エネルギーについて説明。人が入れるシャボン玉、瞬間アイスは子供に大人気。・今年も美幌旭小学校でソーラーカー工作を行い、小学生と給食をいただく。「北見科学の祭典」と同様に理科離れを食い止めるように活動。・キャンプはまあぶキャンプ場のコテージに2泊。雨模様の中、浮き世を忘れて、焼き肉しながらひたすら飲んで、遊んで、温泉三昧。・大学院生5名+1名でPacifiChem 2015(12月、ハワイ開催)に参加予定。・ホームページ公開中。リニューアルは思うように進まない。(http://www.chem.kitami-it.ac.jp/ipc/index.html)。・岡﨑:De-NOx反応、メタン直接分解、LIB用電極材料、廃プラスチック接触分解に研究を展開中。オホーツクエネルギー環境教育研究会委員長として、網走管内小中高の先生と連携を模索中。出張講義で飛び回っています。・今年も多数のビール券ありがとうございました。卒業生のなんでも相談をいつでも受け付けます。・0157-26-9420(岡﨑)、FAX0157-24-7719。zaki@catal.chem.kitami-it.ac.jpまでメールを。

(岡﨑文保 記)

2015/9/5 まあぶキャンプ場にて

○食品栄養化学研究室

今年度の学生の構成は、学部4年生が6名(安孫子貴、齋藤央樹、柴原央佳、成田佳菜、山崎茜、松永大樹)、博士後期課程3年が1名(楊立風)、博士後期課程1年が1名(エンヘチチゲ)です。現在学部4年生4名が民間企業への就職を決めています。楊立風は8月に博士号を取得し、10月から非常勤職員として採用されることになりました。また、10月から短期外国人留学生(台湾)を2名受け入れる予定です。研究は、引き続き食品(ハマナス花弁、ウーロン茶、黒ニンニク、ヤブマメ、大豆など)由来ポリフェノールによるアレルギー抑制作用および活性酸素ストレス抑制作用について進めています。同窓会の皆様の御指導・御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。/p>

同窓生の皆様で、上記の研究内容を含めプラスチック関係に興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声をかけてください。

(新井博文 記)

マテリアル工学科

卒業生の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

昨今報じられますように、国立大学には改革が強く求められており、本学科も教育、研究、運営の各面で来年~再来年度以降を目指した新しい取組みと検討を開始しています。このような流れの中、今年度は平井慈人先生(松田研究室)、木場隆之先生(川村研究室)、小針良仁先生(村田研究室)の3名の助教の先生方が国内外の大学・研究機関から着任されました。木場先生と小針先生は文科省の若手研究者スタートアップ研究支援を受けており、今後、定年退職教員のあとを受けて定員内教員に移行予定です。この結果、今年度から学科の若手研究者は以前からご活躍の坂上先生、浪越先生、金先生、古瀬先生を含めて総勢7名となりました。若返りと新たな研究分野の開拓・推進の両面で、今後、大きな役割を果たして頂けるものと思います。

昨年度の就職決定率は学部と大学院を合わせてほぼ100%に近い良好な結果となりました。今年度は就活スケジュールが大きく変わり、就活が結果的に長期化していますが、9月下旬時点で大学院生は85%、4年生は80%が就職内定や進学などの進路決定をしています。

以上のような動向の中で、教育と研究ならびに学生達の就職活動等の種々の面で、今後とも卒業生の皆様のご支援とお力とを頂ければ幸甚に存じます。

(学科長 平賀啓二郎 記)

○電子材料研究室

卒業生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回のご報告は、まず、27年4月に、木場隆之先生が特任助教に着任されたことです。北海道の出身で、北大研究員の間に幅広い研究を経験され、現在は電子材料の光学特性評価に関する研究を行っています。

本年度は、どの研究室も4年生の配属者数が少なく、6名が配属となり、大学院薄士前期課程7名(M2・4名、M1・3名)です。現在の主な研究テーマは、引き続き、エレクトロクロミック、有機ELや有機系太陽電池などの様々な電子材料を用いたデバイスの特性評価や性能向上を目指し、日々熱心に研究教育に取り組んでおります。

今年も9月の応用物理学会(名古屋)を含めて多数の国際会議・学会で学生の参加も積極的に指導しています。また、中国人留学生JIN ZHUGUANG君は、平成26年12月の国際学会(IDW, International Display Workshops)での発表で、The Electrical Science and Engineering Promotion Student Paper Awardを受賞しました。研究だけでなくバーベキューや鍋会などを通じて、楽しい思い出作りができるようにしております。

卒業生の皆さんもお忙しいとは思いますが、北見近くにお越しの機会がありましたら是非お気軽に研究室にお立ち寄り下さい。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。

(金敬鎬 記)

○機能有機材料研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今年度から渡辺眞次教授、村田美樹教授、浪越毅助教に加え、特任助教として小針良仁先生が1研に加わりました。この4名の指導のもと日々実験に励み、厳しくも楽しい毎日をおくっています。研究室のメンバーは院生4名(M2・3名、M1・1名)、学部生6名の計10名となっています。学部6名のうち4名は大学院試験を受け、無事合格しています。

本年度から就職活動の見直しが行われたため全員が集まる機会は少なかったですが、M2は全員就職先が決定しており学部2名も内定をもらっているという状況です。

実験テーマは例年通り、有機合成グループは遷移金属触媒を用いたカップリング反応と不斉合成、高分子合成グループは高分子微粒子(ポリスチレン・ポリイミド)の合成とリビングカチオン重合を中心に研究しています。また、週一の雑誌会や中間報告会も継続して行われており、学会への参加や論文の投稿などによる研究発表を積極的に行っています。

行事については、就職活動や学会の日程などにより、ほとんど行うことができませんでした。研究室でイベントなどがあった際は、掲示板や写真を更新していきたいと思いますので是非ご覧になってください。

卒業生の皆様もお忙しいとは思いますが、近くにお越しの際は是非研究室にお立ち寄りください。益々のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

URL http://www.mtrl.kitami-it.ac.jp/~watanabe/shoukai.htm/toppu.html

(2研 B4 水野裕介 記)

○無機材料研究室

卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

本年度の無機材料研究室は、伊藤先生のご指導の下、学部4年生3名のメンバーで構成されており、少人数ですが非常に活気あふれる状態で日々過ごしております。

伊藤先生は、例年と同様にご多忙な日々を過ごされています。教授会などの会議の参加、学部生、院生への講義、共同実験の参加、私たちの指導などで日々活躍されております。

現在行っている研究は、チタニア系光触媒、ホタテ貝殻セラミックの利用を扱ったものをテーマとしており、日々の実験に励んでおります。

進路状況についてですが、就職状況が非常に厳しくなっており悪戦苦闘が続いておりますが、皆それぞれの研究テーマに沿って日々実験に取り組む一方で、進学あるいは就職活動にも励んでおります。

最後になりましたが、卒業生のみなさんのご活躍、ご健勝を心より祈りつつ、日々の仕事などでお忙しい中、なかなか機会はないとは思いますが、出張、旅行等で大学の近くにお越しの際は、皆さんが研究室に遊びに来られるのをお待ちしております。

(B4 木村大地 記)

○微結晶材料研究室

卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。本研究室では、平賀が酸化物系の微結晶粒材料の合成と超塑性を含む高温変形特性を、また、古瀬が透光性セラミックスの合成と物性値評価ならびにレーザー装置の開発を担当しています。材料科学の観点からみると、両テーマとも、陽イオンドープ、微粒子プロセシング、微細粒での高密度焼結を駆使して新しい特性を引き出すことが鍵となります。最終段階の焼結過程では、粒界偏析、応力下拡散、粒界すべり、結晶粒成長などの素過程が関与しており、その制御が重要です。このような共通の観点から、学内およびNIMS等の外部機関・他大学との連携の下に研究を進めています。今年度の研究室構成はスタッフ2名、4年生4名、大学院1年生2名(内一名は中国からの留学生で10月入学)、同2年生2名の計10名です。今年からの就活スケジュール変更もあって、9月末時点で4年生の2名が就活続行中です。ほかの4年生1名(山田)は就職内定、1名(中沢)が大学院進学、大学院2年生(高井、清水)は道庁や企業の内定を得て卒論・修論研究に励んでいます。また、大学院1年生(梅津、留学生のYAN JIAUE)は新たな気持ちで勉学と実験に取り組んでおり、前者はTAや学会での発表を経験中です。ご興味がございましたらぜひ研究室にお立ち寄り頂ければと存じます。

(平賀啓二郎 記)

○無機物質工学研究室

卒業生の皆さんは、いかがお過ごしですか。本年度の無機物質工学研究室は、本年度より平井慈人助教が着任し、松田教授、大野准教授と合わせてスタッフ3名となりました。また大学院生2名、学部生6名となり計11名で頑張っています。スタッフの近況としましては、松田教授は精力的に研究活動を続けておられます。そして私大野も、学会活動及び自分の研究にと忙しい日々を過ごしております。また平井助教は着任後、自分の研究の立ち上げを頑張っております。学生の近況ですが、本年度の学部生は6名中5名が大学院に進学する予定となっており、各々の卒業研究テーマについてそれぞれ日々勤しんでおりますし、修士課程の学生は国際会議での発表など、研究活動を活発に行っております。

卒業生の皆さんも忙しいとは思いますが、機会がありましたら是非研究室にお立ち寄りください。お待ちしております。また、皆さんの住所や勤務地等変更がありましたら、メールで結構ですので、ご連絡頂けると幸いです。

E-mail: ohno@mail.kitami-it.ac.jp

(大野智也 記)

○機能界面材料研究室

機能界面材料研究室最終年度のメンバーはBS 6名です。北見2、千葉1、奈良1、茨城2です。今年も山田さんに技術部から来てもらいました。

研究活動として、有機ケイ素を用いた金属酸化物触媒の表面修飾の仕事をまとめ、7月、オランダユトリヒトでのISHHC17(第17回国際均一・不均一触媒シンポジウム)、12月、ハワイでの2015環太平洋国際化学会議 (PACIFICHEM 2015)にて発表しました。また7月、触媒学会の第55回オーロラセミナーに招かれ「金属酸化物表面の有機修飾と触媒作用」と題して講演しました。山田さんには、講義科目の運用やITCシステムの構築に尽力頂きました。その一端をPCカンファレンス北海道2015 (11月、本学会場)にて山田さんご自身で2件発表しました。

2004年から入試広報活動をお手伝いしてきました。学会の合間を縫って高校50校を訪問しました。年代順に岩手、熊本(2)、松江(3)、釧路管内(3)、秋田(2)、富山(3)、金沢(2)、札幌(6)、小樽(2)、名古屋(4)、宮崎(3)、札幌(2)、広島(2)、山形、旭川、秋田(5)、仙台(4)、大阪(4)。さらに出張講義で、清田、北見柏陽、藻岩(2)、千歳(2)、稚内、美幌、岩見沢西、滝川西、滝川の道内各高等学校を訪れました。最終年度も富川(日高)、平岸の高等学校で触媒の話をして来ました。折しもVWのディーゼル車不正が発覚し、NOx還元が有名になった時期でした。ちなみに問題の無効化機能を開発したのは、アンモニア合成のハーバー・ボッシュ法のボッシュ社です。

今年は卒業生の井上君や石田君、小泉君(紋別市役所)が仕事の合間に研究室を訪ねてくれました。また、豊福君、飯野君とは機会があって、楽しいひと時を過ごせました。

卒研生は全員就職内定しました。北大大学院に1名合格。技術セミナー、北の国触媒塾は例年通りです。文献ゼミは屈斜路研修所(今年で5回目)で行いました。11月はさすがに寒かったのですが、源泉掛け流しの温泉は格別でした。夕食のトンカツの味と歯ごたえは変わらず、しっかりと噛み締めて食べました。3年生の担任として、久しぶりの工場見学。

これまで37年間の大学生活、瞬く間に過ぎました。充実した教育・研究生活を続けることができたのは、教職員の皆様と多くの卒業生の力に支えられたものです。深く感謝しております。今後は学外より皆様のご活躍をお祈りしています。

E-mail: imizuyo@mail.kitami-it.ac.jp(1年間は有効)

(射水雄三 記)

○材料分析研究室(宇都研究室)

今年3月大学院修了の河島君が(株)メイテックフィルダーズへ、学部卒業の望月君が(株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ就職し、新しいスタートを切りました。

27年度は社会人ドクターの工藤君、M2の姚さん、M1の近藤君、東山君、原田さん、山本君、学部4年の田中君、高橋君、千葉君の9人が大腸菌と人工細胞膜を相手に頑張っています。相変わらず厳しい就職戦線ですが、ほぼ全員が進路を決めることができました。

今年7月の日本化学会北海道支部夏季研究発表会で原田さんが優秀講演賞を受賞しました。8月には1泊で知床、道東を巡る研究室旅行を楽しんできました。近藤君は10月からポーランドのクラクフ工業大学へ1年間武者修行に出かけたりと、みんな活発に頑張っています。

毎朝のミーティング、週に一度のまとめ報告も欠かさず続けています。やはり健康で踏ん張りのきく体力と規則正しい生活習慣が“ここぞ”というときに役立つと信じて。

卒業生の皆さんも体には気をつけて頑張ってください。近況報告をお待ちしています。

(宇都正幸 記)

知床五湖にて-宇都研究室

○分析化学研究室(南・坂上)

卒業生の皆さまにおかれましては、忙しくご活躍の日々を送られていることと思います。

平成27年度の研究室メンバーの近況を、ご報告申し上げます。

昨年度M2の佐々木君、笹村君、常盤君、平野君、B4の石原さん、佐々木さん、谷尾君、中澤君は、4月からそれぞれの就職先等で持ち前の実力を発揮していることと思います。B4の押切君と笠島君は大学院に進学しました。

現M2の加地君、菊地君、佐々木君、高野君は、今年から変更になった就職活動時期の混乱にも惑わされず、着実に就活と研究を進める頼もしい姿を後輩に示しています。菊地君は、1月の化学系学協会冬季研究発表会で最優秀講演賞を受賞しました。

現M1の2人は、就活等で不在がちなM2に代わって研究室を積極的に引っ張っています。

4年生の安曇さん、小林君、柴田君、古水君の4名は全員進学希望で、毎日朝から夕方遅くまで研究と勉強の両方に努力しています。

坂上先生は、まさに「坂上研究室」としてガスの専門家の観点からメタンハイドレート(MH)研究を学生と推進しています。専門分野の異なるスタッフ2人が常に学生とともにディスカッション・実験できることは素晴らしく、研究への効果も絶大で、ガス・水の両方の観点から研究活動が一段と活発になっています。

今年も、紋別沖海洋実習(5月)、摩周湖調査(5月)、サハリン沖MH調査(6月)、バイカル湖MH調査および共同実験(8-9月)と、多くの調査と実習があり全員で取り組んでいます。11月には網走沖海洋実習の予定です。

今年のM1二人も、2度の海外研究調査、2週間以上のイルクーツクでの共同実験と国際会議発表などを、とても積極的にこなして活躍しました。

多くの調査を縫うように、今年もオホーツク管内の自治体(お陰様で今年は更に増えました)との共同研究をおこなっています。波岡さんは、昨年以上に実験および取りまとめ等で忙しくされています。

今年も、卒業生・修了生が何人も顔を出してくれました。後輩に対する差し入れを送ってくださった方もいます。お礼申し上げます。皆さんの活躍を聞いて、研究室学生も私達教員も嬉しい限りです。

皆さまのますますのご発展とご健勝を、心よりお祈り申し上げます。

(南尚嗣 記)

研究室メンバーでの集合写真

共通講座

共通講座では、長年「芸術」を担当してこられた照井日出喜先生が、2015年3月に退職され、後任として野田由美意先生が就任された。野田先生の授業は、選択者が前期に集中し、急きょ講堂に変更になるというハプニングが生じた。次に「北見の自動車優先文化」と題して述べてみよう。

共通講座の研究室がある1号館の2階の廊下は自動車免許を持たない先生方の部屋がつらなっていて、別名「自転車街道」とよばれている。古典的自転車愛好者、自動車不必要地域からの転勤者、幼児期衝突体験トラウマ所持者、配偶者との分業利益享受者など免許なしの理由は各人さまざまであるが、共通しているのは自動車を文化の産物とはみていないこことであろう。

北海道のような人口密度が希薄なところで、自動車なしで暮らしていけるのかと問われると、なかなか反論できない。イベントや市民団体の集まりには車が欠かせない。飲み会にも運転代行業がよく整っていて車を利用することができる。しかし、影の面が歩行=自転車派にははっきりみえる。雪積もる夜、宿舎から「のっけの湯」まで歩いていくと、歩行者が如何に無視されていることか。歩道は雪に埋まり畑と区別できず、アリ地獄ならぬ雪地獄に足をとられ、果たして目的地にたどり着くのか心細くなる。自動車優先の雪かきのおかげで、豪雪の場合車道に入らなければ一歩も進めなくなる。

ところで、自動車優先文化はJR衰退の一因である。もっとも、87年JRの民営化で北海道JRは数千億円の基金を設立し、この利子で赤字を埋め合わせる計画であった。当時の利子率はかなり高かったが、やがてゼロ金利政策になり破綻した。“JRがなくても車があるさ。道路の完備こそ求められる。”

では、歩行=自転車派はどうなるのか。JRの赤字は数十億円単位であるのに対し、北海道横断自動車道の一環となるはずの北見バイパス道路は398億円も出費した。北海道全体で道路行政を見直せば、数千億円が節約できJR赤字など即座に解消できるはずである。そう思いながら、サロマ、常呂から撤退したJRのおかげで網走港第4埠頭に戦線を縮小した釣好きの小生が最初にみたものは、岸壁に並ぶ車が釣場空間を占拠している姿であった。歩行=自転車派が入る余地はないということだ。ここでは緊急避難的に車道に入ることもできない。

(斎藤正美 記)

マネジメント工学コース

○各学科共通マネジメント工学コース

マネジメント工学コースの4年生が配属されている研究室のうち、ここでは共通講座と社会連携推進センターの研究室便りをお届けします。各学科の研究室と情報処理・機器分析両センターの研究室については、それぞれ関連学科の研究室便りで近況をお伝えしていますのでそちらをご覧ください。

本コースから、今年卒業研究を終えた13人を含め4期にわたり合計50人の学生が巣立っていきました。これまでに卒業研究を指導してきたのは、機械工学科冨士・渡辺・ウラ3教員の研究室、社会環境工学科大島・川村(彰)・高橋(清)・渡邊・白川・中山6教員の研究室、情報システム工学科桝井・前田・原田(健)・後藤4教員の研究室、マテリアル工学科南教員の研究室、共通講座山田・照井2教員の研究室、情報処理センター升井教員の研究室、そして社会連携推進センター教員の産学官連携価値創造研究室(CVR)の18研究室です。そのうち大島・照井の2教員は北見工業大学を退職されています。

今年のコース4年生は11人です。配属先は、社会環境工学科の渡邊研究室、情報システム工学科の亀丸・桝井研究室、そして社会連携推進センターのCVRです。そこで今回は、これまでにコース学生が配属になっている共通講座の山田研究室と社会連携推進センターのCVRから便りをお送りします。

(鞘師守 記)

○社会連携推進センター 産学官連携価値創造研究室(CVR)

社会連携推進センターのCVRも、平成23年にマネジメント工学コース学生の第一期性が配属されて以来、今年で5年目を迎えています。研究室同窓生は、一期生6人、2期生5人、3期生4人そして今年の4期生9人を合わせて24人になりました。4期生の就職先・赴任地は北見・大空・札幌・東京・小牧・名古屋そして中国の天津です。

研究室には今年、社会環境工学科・電気電子工学科・バイオ環境化学科・マテリアル工学科の4学科から8人の学生が配属となりました。内2人が中国からの留学生で、女子3人、男子5人の構成です。マネジメント工学プロジェクトでは、地域産大豆・紫蘇を活かす6次産業の検討、地域への貢献・就職に対する北見工業大学生の意識調査、企業の経営分析、寒冷地送電技術などの多岐にわたるテーマが取り上げられています。先輩の皆さんが始めたオープンキャンパスでのコース説明や学園祭での3年生を巻き込んだコースプロモーション、近隣市町村で開かれる様々なイベントへの貢献などは既にすっかり定着し、振り返り・成長の段階に入ってきています。指導にあたっている有田・内島・鞘師の3人は相変わらずですが、研究室の方は、女性の活躍、国際化、地域への浸透など、多彩な発展を遂げています。

(鞘師守 記)

平成27年度CVRオリエンテーション・ゼミ合宿 屈斜路研修所玄関前に全員集合

○共通講座(山田研究室)

マネジメント工学コース一期生ならびに山田研究室卒業生の皆さん、お元気ですか。毎度同じようなことを書いていますが、当研究室は、一期生の皆さん以降、配属を希望する学生はまだ現れていません。このまま毎年同じことを書き続けるのだろうかと思うと少し憂鬱になりますが、幸い今回は報告できる変化が二つあります。一つは、皆さんが卒業する際の打ち上げに同席したうちの息子、当時はまだかわいい小学一、二年生だったと思いますが、今年六年生になりもう卒業の年となりました。手足がニョッキと伸び、ぶあいそでニキビもちらほら。自分には何の変化もないのに子供だけは成長していくとは、まるで時空が歪んでいるかのようですね!

あともう一つは、長らく共通講座の顔だった照井先生がついに定年退職されました。しかも定年を機に、京都に家を買って優雅に芸術鑑賞暮らしとは、とても照井先生らしいです!

来年も何か変わったことが報告できればいいのですが、さてどうでしょう。ともかくどうぞ元気でお過ごしください。

(山田健二 記)

機器分析センター

最近の様子 -いつもの研究室に戻りました-

卒業生の皆様、元気に頑張っていますか?今年度の研究室メンバーは、男子学生6名と「耐性のある」女子学生1名です。というわけで、研究室の雰囲気は、いつもの状態に完全に戻ってしまいました。でも、卒業生たちが築き上げてきたこの研究室を守っていきたいという意識をメンバーはきちんと持っており、力を合わせて日々研究活動に頑張っています。先日、学生1名が全国大会にて口頭発表しました。しかし、実験データそろわなかったため、プレゼンテーションの準備は出発直前になっても終わっていませんでした。出発の前日に、メンバーほぼ全員が研究室に居残り、徹夜で準備を手伝い、なんとか完成させました。「研究室の発表」をみんなで協力して作っていく。卒業生のみなさんがやっていたことは、今でもきちんと受け継がれています。

(大津直史 記)